| 基础知识 电路电工 电力系统 高电压技术 安全事故 电子技术 计算机 网络通信 机械传动 油务化验 企业管理 素质教育 技能大赛 | ||||||||||||

| 电气设备 电机 变压器 开关电器 互感器 电容器 避雷器接地 母线绝缘子金具 二次设备 低压电器 仪器仪表 工器具 材料耗材 | ||||||||||||

| 电力场景 传统发电 风电场 光伏电站 储能电站 变电站 换流站 直流 架空线路 电缆线路 配电网 电力用户负荷 电力系统自动化 | ||||||||||||

| 电力岗位 设备制造 招标采购监造 勘测设计 安装 调试 验收运维检修 状态监测 状态评价 认证认可 质检监理 信用 电力营销 节能环保 带电作业 概预决算 | ||||||||||||

| 核心模块 术语 标准 定律公式 教育培训 人才测评 人才招聘交流 技术服务 电力科普 图片视频 3D交互游戏 教学模型 电力情景剧 新闻新技术 |

光伏电站 原理 新技术 技术参数分类和型号 设计 制造工艺 安装验收 试验 质检与评价 运行维护 检修 在线监测 事故分析 主要组成 |

![]() ICS 29.240

ICS 29.240

P 62

备案号: J2489—2018

中 华 人 民 共 和 国 力 行 业 标 准

P DL/T 5542 —2018

配电网规划设计规程Code or planning and design of

distribution network

2018-04-03发布 2018-07-01 实 施

国家能源局 发布

中华人民共和国电力行业标准

配电网规划设计规程

Code for planning and design of

distribution network

DL/T 5542—2018

主编部门:电力规划设计总院

批准部门:国 家 能 源 局

施行日期:2018年7月1日

中国计划出版社

国 家 能 源 局

公 告

2018年 第 4 号

依据《国家能源局关于印发<能源领域行业标准化管理办法(试行))及实施细则的通知》(国能局科技〔2009〕52号)有关规定,

经审查,国家能源局批准《风力发电机组振动状态评价导则》等168项行业标准,其中能源标准(NB)56项、电力标准(DL)112项,

现予以发布。

附件:行业标准目录

国家能源局 2018年4月3日

附件:

行业标准目录

序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采标号 | 出版机构 | 批准日期 | 实施日期 |

…… | |||||||

145 | DL./T 5542-2018 | 配电网规划设 计规程 | 中国计划 出版社 |

2018-04-03 |

2018-07-01 | ||

*** |

前 言

根据《国家能源局关于下达2016年能源领域行业标准制(修) 订计划的通知》(国能科技〔2016〕238号)的要求,标准编制组经深 入调查研究,认真总结了国内外配电网的规划设计经验,并在广泛 征求意见的基础上,制定本标准。

本标准主要内容有:总则、术语、基本规定、电力需求预测、高 压配电网规划、中低压配电网规划、电力设施空间布局规划、二次 及智能化规划、接入系统设计、电气计算、供电质量、投资估算与技 术经济分析等。

本标准由国家能源局负责管理,由电力规划设计总院提出,由 能源行业电力系统规划设计标准化技术委员会归口,由电力规划 总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或 建议,请寄送电力规划设计标准化管理中心(地址:北京市西城区 安德路65号;邮政编码:100120,邮箱:bz_zhongxin@eppei.com)。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

主编单位:电力规划总院有限公司

天津电力设计院有限公司

参 编 单 位:上海电力设计院有限公司

北京电力经济技术研究院

国网电力科学研究院

广州电力设计院

武汉供电设计院有限公司

深圳供电规划设计院有限公司

主要起草人:杜忠明 黄晓莉 李 芳 王 勇 韩 平

宗志刚 张巧霞 刘卫国 唐宏德 王克球

钟万芳 | 杜红卫 左向红 肖 峥 曹晓庆 |

张 科 | 程 宇 顾辰方 谭春辉 侯惠勇 |

汪延峰 | 刘方蓝 阎沐建 崔 健 张 怡 |

李雪男 | 杨丽琼 秦小安 崔鸣昆 刘甲甲 |

孙思光 | 邱 涌 尚 健 李 捷 马 麟 |

王 明 | 张玉侠 陈正浩 马雪峰 张淑蓉 |

主要审查人:张祖平 | 王雅丽 苏悦平 于 源 丁 岩 |

吴 键 | 梅 超 赵 倩 何红斌 张 军 |

许德操 | 孙 可 杨如明 吕伟强 魏 俊 |

苏志扬 | 高 宇 晏 阳 |

目 次

1 总 则 ........................................................................................................... ( 1)

2 术 语 ............................................................................................................ (2)

3 基 本 规 定 ........................................................................................................... (8)

4 电 力 需 求 预 测 ................................................................................................. ( 11)

5 高 压 配 电 网 规 划 ............................................................................................ ( 13)

5.1 变电容量需求分析 ................................................................................ ( 13)

5.2 变电站 ........................................................................................................ ( 14)

5.3 网架结构 ................................................................................................... ( 18)

5.4 线路 .............................................................................................................. ( 19)

6 中 低 压 配 电 网 规 划 ...................................................................................... (21)

6.1 一般规定 .................................................................................................... (21)

6.2 中压网架结构 ............................................................................................. (23)

6.3 配电设施 .................................................................................................... (25)

6.4 低压配电网 ................................................................................................... (29)

7 电 力 设 施 空 间 布 局 规 划 .............................................................................(32)

7.1 一 般规定 .................................................................................................... (32)

7.2 变电站站址选择 ......................................................................................... (32)

7.3 高压线路走廊 .............................................................................................. (34)

7.4 中压配电线路 .............................................................................................. (37)

7.5 电动汽车充换电设施 ............................................................................ (40)

8 二 次 及 智 能 化 规 划 ........................................................................................ (42)

8.1 二次规划 ....................................................................................................(42)

8.2 配电自动化 .............................................................................................. (44)

8.3 配电网通信 ............................................................................................... (47)

9 接 入 系 统 设 计 ................................................................................................. (50)

9.1 电源接入系统 ............................................................................................. (50)

9.2 电力客户接入系统 .................................................................................(51)

9.3 电动汽车充换电设施接人系统 ..........................................................(53)

10 电 气 计 算 ....................................................................................................... (54)

10.1 一般规定 ............................................................................................... (54)

10.2 潮流计算 .................................................................................................... (54)

10.3 稳定计算 ............................................................................................... (54)

10.4 短路计算 ............................................................................................... (55)

10.5 无功规划计算 ...................................................................................... (55)

11 供 电 质 量 ....................................................................................................... (57)

11.1 电能质量 ............................................................................................... (57)

11.2 供电可靠性 .......................................................................................... (60)

12 投 资 估 算 与 技 术 经 济 分 析 ...................................................................(61)

12.1 一般规定 .................................................................................................... (61)

12.2 投资估算 ............................................................................................... (61)

12.3 方案技术经济分析 ............................................................................. (62)

12.4 财务评价 .................................................................................................. (63)

12.5 国民经济评价 ...................................................................................... (64)

附录 A 电 量 需 求 预 测 方 法 ......................................................................... (65)

附录 B 电 力 负 荷 预 测 方 法 ........................................................................... (72)

附 录C 110kV ~35 kV 典 型 电 网 结 构 示 意 图............................(77)

附录 D 中 低 压 配 电 网 典 型 电 网 结 构 示 意 图 ...................................... (81)

附 录 E 110kV ~35 kV 线 路 常 用 导 线 持 续

极 限 输 送 容 量 ......................................................................................(87)

附 录F 10kV 线 路 常 用 导 线 长 期 允 许 载 流 量 ............................ (88)

附 录G 单 相 接 地 电 容 电 流 计 算 ................................................................(89)

附录 H 消 弧 线 圈 容 量 计 算 方 法 .................................................................. (91)

附 录 」 电 能 质 量 指 标 计 算 方 法 .....................................................................(92)

附录 K 供电可靠性指标 ........................................................................... (97)

附录 L 经济技术比较常用指标 .......................................................... (99)

本标准用词说明 .................................................................................................. ( 103)

引用标准名录 ........................................................................................................ ( 104)

附:条文说明 ........................................................................................................... ( 105)

Contents

1 General provisions ................................................................ ( 1)

2 Terms ............................................................................................................... (2)

3 Basic requirements ................................................................... (8)

4 Power demand forecast ................................................. ( 11)

5 HV distribution network planning .......... ( 13)

5.1 Substation capacity demand analysis ...................... ( 13)

5.2 Substation ........................................................................................ ( 14)

5.3 Network structure .................................................................. ( 18)

5.4 Lines ...................................................................................................... ( 19)

6 MV and L. V distribution network planning ............................................................................................................................................. (21)

6.1 General requirements ................................................................. (21)

6.2 MV network structure ......................................................... (23)

6.3 Distribution facilities ................................................................(25)

6.4 LV distribution network ........................................................ (29)

7 Spatial layout planning of power facilities (32)

7.1 General requirements ................................................................. (32)

7.2 Site selection of substations .................................................. (32)

7.3 Passageway of HV lines ....................................................... (34)

7.4 MV distribution lincs ............................................................. (37)

7.5 Charging facilities of clectric vehicles ...........................(40)

8 Secondary and intelligentizing planning (42)

8.1 Secondary planning ....................................................................... (42)

8.2 Distribution automation ......................................................... (44)

8.3 Distribution network telecommunication ................. (47)

9 Access system design ............................................................ (50)

9.1 Power sources access ................................................................. (50)

9.2 Power consumers access ......................................................... (51)

9.3 Charging facilitics access ........................................................ (53)

10 Electrical calculation ............................................................ (54)

10.1 General requirements ................................................................... (54)

10.2 Power flow calculation .......................................................... (54)

10.3 Stability calculation ................................................................. (54)

10.4 Short -circuit current calculation ................................... (55)

10.5 Reactive power balance calculation .............................. (55)

11 Power supply quality .............................................................. (57)

11.1 Power quality ................................................................................ (57)

11.2 Power distribution reliability ........................................... (60)

12 Investment estimate and analysis of technicaland economic .............................................(61)

12.1 General requirements .................................................................. (61)

12.2 Investment estimate .................................................................. (61)

12.3 Technical and economic analysis ........................................ (62)

12.4 Financial evaluation .................................................................. (63)

12.5 Uncertainty analysis ................................................................ (64)

Appendix A Electric quantity demand forecastingmethod ........................................................... (65)

Appendix B ]Power loads forecasting method ..................................................... (72)

Appendix C Diagram of 110kV -35 kV typicalnetwork structure .................................................(77)

Appendix D Diagram of MV &. LV typical network

structure ............................................................................. (81)

Appendix E Regular continuous total transfer capabilityof 110kV -35 kV transmission line .. (87)

Appendix F Typical allowed current -carrying capacityof 10kV transmission line ............................................... (88)

Appendix G Capacitance current calculation of one-phaseground ............................................................... (89)

Appendix H Calculation method of arc suppressioncoil capacity ...................................................................... (91)

AppendixJ Calculation method of power qualityindices ................................................................................. (92)

Appendix K Reliability of power supply indices .................................................................................................(97)

Appendix L Common indices of technical andeconomic comparison .................................................................(99)

Explanation of wording in this standard ........................................................................................................ ( 103)

List of quoted standards ................................................................................................................................ ( 104)

Addition :Explanation of provisions ...................................................................................................................... ( 105)

1 总 则

1.0.1 为规范配电网规划设计原则和技术要求,贯彻国家相关政策,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于110kV 及以下电压等级电网的规划设计。

1.0.3 配电网规划设计应从实际出发,结合地区特点,积极采用成熟的新技术、新材料、新工艺,推广采用节能、降耗、环保的先进技术和产品。

1.0.4 配电网规划设计除应符合本标准的规定外,还应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 配电网 distribution network

从电源侧(输电网和各类发电设施)接受电能,并通过配电设 施就地或逐级分配给各类用户的电力网络。其中,110kV~35kV 电网为高压配电网,10(20、6)kV 电网为中压配电网,380/220V 电网为低压配电网。

2.0.2 变电站 substation

电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括变压器、输电或配电线路开关设备的终端或建筑物。通常还包括电力系统安全和控制所需的设施(如保护装置)。

2.0.3 配电站 distribution substation

一种设有中压配电进出线、对功率进行再分配的配电装置。按进出线保护配置和开关设备的不同,分为开关站、环网室、环网箱、配电室、箱式变电站、电缆分支箱等。配电站可根据需要配置或不配置配电变压器。

2.0.4 年最大负荷 annual maximum load

全年各小时整点供电负荷中的最大值。

2.0.5 饱和负荷 saturated load

区域经济社会水平发展到一定阶段后,电力消费增长趋缓,总体上保持相对稳定(连续5年负荷增速小于2%,或电量增速小于 1%),负荷呈现饱和状态,此时的负荷为该区域的饱和负荷。

2.0.6 空间负荷 spatial load

规划区内各功能地块的电力负荷。

2.0.7 层级负荷 voltage class net load

通过该电压等级电网所供电的电力负荷,是确定各电压等级

变电容量的重要条件。

2.0.8 容载比 capacity-load ratio

容载比一般分电压等级计算,指某一供电区域、同一电压等级 电网的公用变电设备容量与对应的供电负荷的比值。一般用于评估某一供电区域内35kV 及以上电网的容量裕度,是配电网规划 宏观控制各电压等级变电容量的重要指标。

2.0.9 供电半径 power supply radius

变电站供电半径指变电站供电范围的几何中心到边界的平均值。

中低压配电网线路的供电半径指从变电站(配电变压器)二次 侧出线到其供电的最远负荷点之间的线路长度。

2.0.10 供电质量 quality of power supply

提供合格、可靠电能的能力和程度,包括电能质量和供电可靠 性两个方面。

2.0.11 电能质量 quality of electric energy supply

电网公共连接点电能的质量,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形,包括电压偏差、电压波动与闪变、电压三相不平 衡、谐波等。

2.0.12 供电可靠性 reliability of power supply

配电网向用户持续供电的能力。

2.0.13 转供能力 transfer capability

某一供电区域内,当电网元件或变电站发生停运时,电网转移 负荷的能力,一般量化为可转移的负荷占该区域总负荷的比例。

2.0.14 双电源 double power

分别来自两个不同变电站,或来自不同电源进线的同一变电站内两段母线,为同一用户负荷供电的两路供电电源,称为双 电源。

2.0.15 双回路 double circuit

为同一用户负荷供电的两回供电线路。

2.0.16 分布式电源 distributed resources

接入35kV 及以下电压等级、位于用户附近、就地消纳为主的电源,包括同步发电机、异步发电机、变流器等类型。

2.0.17 中压主干线 MV trunk line

变电站的10(20、6)kV 出线,并承担主要电力传输的线路段为中压主干线,具有联络功能的线路段是主干线的一部分。

2.0.18 中压开关站 MV switching station

也称开闭站,设有中压配电进出线、对功率进行再分配的配电 装置,相当于变电站母线的延伸,可用于解决变电站进出线间隔有 限或进出线走廊受限,并在区域中起到电源支撑的作用。中压开关站内必要时可附设配电变压器。

2.0.19 环网柜 ring main unit

用于中压电缆线路环进环出及分接负荷的配电装置。环网柜中用于环进环出的开关采用负荷开关,用于分接负荷的开关采用负荷开关或断路器。环网柜按结构可分为共箱型和间隔型,一般按每个间隔或每个开关称为一面环网柜。

2.0.20 环网室 ring main unit room

由多面环网柜组成,用于中压电缆线路环进环出及分接负荷,且不含配电变压器的户内配电设备及土建设施的总称。

2.0.21 环网箱 ring main unit cabinet

安装于户外、由多面环网柜组成、有外箱壳防护,用于中压电缆线路环进环出及分接负荷,且不含配电变压器的配电设施。

2.0.22 配电室 distribution room

也称配电房,为低压电力用户配送电能的户内配电场所,主要

设有中压进线(可有少量配出线)、配电变压器和低压配电装置。

2.0.23 箱式变电站 cabinet/pad-mounted distribution substation

由中压开关、配电变压器、低压出线开关、无功补偿装置和计量装置等设备共同安装于一个封闭箱体内的户外配电装置,包括预装式变电站和组合式变电站。

2.0.24 柱上变压器 pole-mounted transformer

安装在电杆上的户外式配电装置,主要由跌落式熔断器、避雷器、配电变压器、低压综合配电箱、绝缘器件、电杆和金具等户外架 空设施构成。

2.0.25 中压电缆分支箱 MV cable branch box

也称中压电缆分接箱,完成配电系统中电缆线路的汇集和分接功能,但一般不配置开关,不具备控制测量等二次辅助配置的户 外专用电气连接设备。

2.0.26 低压电缆分支箱 LV cable branch box

也称低压电缆分接箱,完成配电系统中电缆线路的汇集和分接功能,配置塑壳式断路器保护或熔断器-刀闸保护,一般采取户 外或户内、落地或挂墙安装。

2.0.27 直埋敷设 direct burying

电缆敷设入地下壕沟中,沿沟底铺有垫层、电缆上铺有覆盖层,且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。

2.0.28 电抗率 reactance ratio

串接于并联电容器组回路中的小电抗器感抗与并联电容器容抗之比。

2.0.29 配电自动化 distribution automation

以一次网架和设备为基础,综合利用计算机、信息及通信等技术,实现对配电网的监测与控制,并通过与相关应用系统的信息集 成,实现配电系统的科学管理。

2.0.30 配电自动化系统 distribution automation system

实现配电网的运行监视和控制的自动化系统,具备配电SCADA(supervisory control and data acquisition)、馈线自动化、 电网分析应用及与相关应用系统互连等功能,主要由配电主站、配电终端、配电子站(可选)和通信通道等部分组成。

2.0.31 配电 SCADA distribution SCADA

也称 DSCADA, 指通过人机交互,实现配电网的运行监视和远方控制,为配电网的生产指挥和调度提供服务。

2.0.32 配电主站 master station of distribution automation system

配电自动化系统的核心部分,主要实现配电网数据采集与监控等基本功能和电网分析应用等扩展功能。

2.0.33 配电终端 remote terminal unit of distribution auto-mation system

安装于中压配电网现场的各种远方监测、控制单元的总称,主 要包括馈线终端(即 FTU,feeder terminal unit)、配变终端(即 TTU,transformer terminal unit)、站所终端(即 DTU,distribu- tion terminal unit)等。

2.0.34 配电子站 slave station of distribution automation system

为优化系统结构层次、提高信息传输效率、便于配电通信系统组网而设置的中间层,实现所辖范围内的信息汇集、处理或故障处 理、通信监视等功能。

2.0.35 馈线自动化 [eeder automation

利用自动化装置或系统,监视配电线路的运行状况,及时发现线路故障,迅速诊断出故障区问并将故障区间隔离,快速恢复对非 故障区间的供电。

2.0.36 重要电力用户 important electric power customer

在国家或某个地区(城市)的社会、政治、经济生活中占有重要地位,对其中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政 治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供 电可靠性有特殊要求的用电场所。按照供电可靠性的要求以及中 断供电的危害程度,重要电力用户可分为特级、一级、二级和临时性四个等级。

2.0.37 充换电设施 charging/battery swap infrastructure

为电动汽车提供充换电服务的相关设施的总称,一般包括充电站、电池更换站、电池配送中心、集中或分散布置的充电桩等。

2.0.38 公共连接点 point of common coupling

电力系统中一个以上用户的公共连接处, 一般作为电能质量的监测和控制点,简称 PCC。

2.0.39 N-1 停运 first circuit outage

110kV~35kV电网中一台变压器或一条线路故障或计划退出运行。10(20)kV 配电网线路中一个分段(包括架空线路的一 个分段,电缆线路的一个环网单元或一段电缆进线本体)故障或计 划退出运行。

2.0.40 N-1-1 停运 second circuit outage

110kV~35kV 电网中一台变压器或一条线路计划停运情况下,同级电网中相关联的另一台变压器或一条线路因故障退出运 行。10(20)kV 中压配电网线路中一个分段(包括架空线路的一个分段,电缆线路的一个环网单元或一段电缆进线本体)计划停运 情况下,同级电网中相关联的另一分段因故障退出运行。

3 基 本 规 定

3.0.1 配电网规划设计年限应与国民经济和社会发展规划的年限相一致,可分为近期(5年)、中期(10年)、远期(15年及以上)三 个阶段。配电网规划设计宜以近期(5年)为主,如有必要地区可视具体要求开展中远期规划工作。配电网规划设计应实现近期与 远期相衔接,以远期规划指导近期规划。高压配电网近期规划宜每年进行滚动修编,中低压配电网宜每年对规划项目库进行滚动 修编。

1 近期规划设计研究重点为解决当前配电网存在的主要问题,提高供电能力和可靠性,满足负荷需要,并依据近期规划设计 编制年度项目计划;

2 中期规划设计研究重点为将现有配电网网架逐步过渡到目标网架,预留变电站站址和线路通道;中期规划应与近期规划相 衔接,明确配电网发展目标,对近期规划起指导作用;

3 远期规划设计研究侧重于战略性研究和展望,主要考虑配电网的长远发展目标,根据饱和负荷水平的预测结果,提出配电网 发展需求,确定目标网架,预留高压变电站站址及高、中压线路廊道。

3.0.2 配电网规划设计应坚持协同规划的原则,统筹考虑城乡电网、输配电网和电网电源之间协调发展,统筹配电网一次系统与二 次系统、通信系统等其他专项规划,促进配电网规划设计与其他公 共设施规划相协调。

3.0.3 开展配电网规划设计应调查收集国民经济总体规划、城乡发展规划、电源发展规划和配电网相关情况等资料,主要包括如下 内容:

1 收集规划区域的统计年鉴,获取规划区域近5年及以上用 电负荷、用电量、用电构成、各类型电源装机容量等电力工业概况, 国内生产总值及年增长率、三次产业增加值及年增长率、产业结 构、人口数及户数,城乡人口结构、城镇化率等经济社会发展情况;

2 收集规划区域总体规划、产业规划、控制性详细规划、修建性详细规划等市政规划,获取用地规划、行业发展规划、主要规划 项目等地区城乡发展规划;

3 按照电压等级和并网类型等调查收集规划区域内各类能源资源(包括可再生能源)、装机规模、建设时序及布局;

4 按照电压等级和资产归属等调查收集规划区域变电规模、线路规模、网架结构和运行情况等配电网情况;

5 收集规划区域电力大用户接入电压等级、接入容量、年用电量、经营情况和发展规划等信息。

3.0.4 配电网规划应纳入城乡总体规划、土地利用总体规划和控制性详细规划,按规划布局和管线综合的要求,合理预留变电站、 配电站站点及线路走廊用地。配电设施应与城乡其他基础设施同步规划。

3.0.5 配电网规划应坚持差异化和标准化的原则,配电网覆盖范围大,各地区应因地制宜制定不同建设标准;同一地区要坚持统一 标准、统一规划,实现配电网接线规范化和设施标准化。

3.0.6 供电区域划分应主要依据行政级别或未来负荷发展情况确定,也可参考经济发达程度、用户重要性、用电水平等因素,具体 划分可参考现行行业标准《配电网规划设计技术导则》DL/T5729 的相关规定。

3.0.7 配电网电压等级的选择应符合现行国家标准《标准电压》 GB/T156 的规定,电压等级序列的采用可参考现行行业标准《配 电网规划设计技术导则》DL/T 5729 的相关规定。

3.0.8 配电网应进行分区供电,各分区应有相对明确的供电范围,并避免交叉、重叠。当有电源及负荷发生变化时,应对原有供电分区进行相应调整。对于供电可靠性要求较高的区域,应在分区间构建负荷转移通道。同时,根据需要提出对上一级电网的建 设需求。

3.0.9 配电网规划应充分考虑对分布式电源的消纳能力,满足分布式电源广泛接入的要求,并确保可再生能源发电就地优先利用。 3.0.10 配电网规划应充分考虑当地电动汽车、煤改电、油改电、可再生能源清洁供暖等发展需求。

3.0.11 在电网建设的初期及过渡期,可根据城乡规划实施要求和目标网架结构,在满足供电安全的前提下选择合适的过渡电网 结构,分阶段逐步建成目标网架。

3.0.12 设备选型应实现标准化、序列化。在同一地区,应优化设备序列,简化设备类型,规范技术标准,推行功能模块化、接口标准 化,提高配电网设备通用性、互换性。

3.0.13 在可靠性要求较高、环境条件恶劣(如高海拔、高寒、盐雾、污秽严重等)以及灾害高发等区域适当提高设备配置标准。

3.0.14 为满足事故备用和重要用户供电可靠性要求,配电网应能具有必备的负荷转移能力。

3.0.15 为更好地适应规划区域内经济发展,配电网规划设计宜逐年评估和滚动调整。当有下列情况之一发生时,应对配电网发 展目标、建设方案和投资估算等进行修编:

1 城乡发展规划发生调整或修改后;

2 上级电网规划发生调整或修改后;

3 接入配电网的电源规划发生重大调整或修改后;

4 预测负荷水平有较大变动时;

5 电网技术有较大发展时。

4 电力需求预测

4.0.1 电力需求预测应包括用电量需求预测、最大负荷需求预测以及负荷特性分析等。电力需求预测工作应在长期调查分析的基 础上,收集和积累本地区用电量和负荷的历史数据以及城市建设和各行各业发展的信息,充分研究国民经济和社会发展各种相关 因素与电力需求的关系。

4.0.2 电力需求预测的流程宜先分析现状电网的用电量和负荷,再选取合理的预测方法,预测规划期内的用电量和最大负荷。

4.0.3 电力需求预测的基础数据包括经济社会发展规划、城市总体规划、城市控制性详细规划、电力需求历史数据、重大项目建设 情况和上级电网规划负荷预测成果等。政府部门、各企事业单位、电力用户等应配合做好电力需求数据的调查与收集工作,提升电 力需求预测的准确性。

4.0.4 配电网电力需求预测应分期进行,与配电网规划设计的期限保持一致。近期规划宜列出逐年预测结果,为逐年输变电项目 安排提供依据;中期规划可列出规划水平年预测结果,为阶段性规划方案提供依据;远期规划宜侧重饱和负荷预测,为高压变电站站 址和高、中压线路廊道等电力设施布局规划提供参考,并为目标网架规划提供依据。

4.0.5 电量需求预测常用的预测方法宜符合本标准附录 A 相关要求。

4.0.6 电力负荷预测常用的预测方法宜符合本标准附录 B 相关要求。

4.0.7 电力需求宜采用多种方法进行预测和校核。对于地市及以上范围的配电网规划,本着上级规划指导下级,下级规划校核上级的原则,电力需求预测宜采取“自上而下”和“自下而上”方式综合选用三种及以上适合的方法进行预测,并可参考上级电网规划 的电力需求预测结果进行校核。

4.0.8 对于涉及研究新能源消纳的配电网规划,宜对负荷特性进行分析预测。

4.0.9 对于大用户负荷比重较大的地区,宜采用大电力用户法与其他预测方法相结合进行预测。

4.0.10 对于具备条件地区的区域电网规划,为变(配)电站选址与定容、目标网架、配电线路线径选择及廊道需求等提供设计依据 时,需开展规划区的空间负荷预测,宜采用负荷密度指标法。

4.0.11 如有特殊需要,电力需求预测可考虑用户终端用电方式变化和负荷特性变化,分析电动汽车、储能装置等新型负荷接入以 及电力负荷需求侧管理对预测结果的影响。

5 高压配电网规划

5.1 变电容量需求分析

5.1.1 变电容量需求分析应通过计算层级负荷,获得各电压等级变电容量需求,结合现有变电容量确定新增变电容量需求,作为确 定规划水平年输变电项目安排的主要依据。

5.1.2 高压配电网层级负荷计算应在负荷预测的基础上,计算各电压等级配电网供电的负荷。

1 配电网110(66)kV 层级负荷Pi₁o(6s)可按下式计算:

Po(66)=Pz-P.-P₂-P₂-P₁ (5.1.2-1)

式中:P₂—— 全社会用电负荷(MW);

Pe—- 厂用电;

P₂——220kV 及以上专用变电站负荷(MW);

P₂——220kV 直降为35kV 和10(20)kV 的负荷(MW);

P₂——35kV 及以下上网且参与变电容量需求分析的电源 出力(MW)。

2 35kV 层级负荷P₃ s可按下式计算:

P₃₃=Ps-Pe P P₃-P₃ (5.1.2-2)

式中:P₂—— 全社会用电负荷(MW);

Pe——厂用电(MW);

Pa——110(66)kV 及以上专用变电站负荷(MW);

P₃——220kV 和110(66)kV 直降10(20)kV 供电负荷 (MW);

P₃——10(20)kV 及以下上网且参与变电容量需求分析的 电源出力(MW)。

5.1.3 变电容量需求用于确定各电压等级变电设备的容量,应分年度、分区、分电压等级进行。

变电容量需求可按下式计算:S=(P-P₂)×R, (5.1.3)

式中:S——某电压等级配电网变电容量需求(MV·A);

P—— 某电压等级层级负荷(MW);

P₂—— 某电压等级专用变电站负荷(MW);

R₄——某电压等级容载比。

5.1.4 根据规划区域的经济增长和社会发展的不同阶段,对应的配电网负荷增长速度可分为较慢、中等、较快三种情况, 相应电压等级配电网的容载比取值宜控制在1 .8~2 .2 范围 之间。

5.1.5 对处于负荷发展初期以及负荷快速发展期的地区、重点开发区或负荷较为分散的偏远地区,可适当提高容载比的取值;对于 网络发展完善(负荷发展已进入饱和期)或规划期内负荷明确的地区,在满足用电需求和可靠性要求的前提下,可以适当降低容载比 的取值。

5.1.6 当区域较大、负荷发展水平极度不平衡、负荷特性差异较大、分区最大负荷出现在不同季节的地区,可分区计算容 载比。

5.1.7 在计算新增变电容量需求或核算容载比时,对于主要作用为将水电、风电、光伏等电源升压接入电网的变电站,应将参与计

算变电容量的全部或部分进行核减。

5.1.8 如有需要,计算容载比时可考虑各类新能源、电动汽车充 换电设施、储能设备等的影响。

5.2 变 电 站

5.2.1 同一规划区域中,相同电压等级的主变压器单台容量规格 不宜超过3种,同一变电站的主变压器宜统一规格。变电站的主 变压器台数最终规模不宜多于4台。各类供电区域变电站主变容 量及台数可参考表5.2.1选取。

表5.2.1 各类供电区域变电站最终容量配置推荐表

电压等级 | 供电区域类型 | 台数(台) | 单台容量(MV·A) |

110kV | A+、A类 | 3~4 | 80、63、50 |

B类 | 2~3 | 63、50、40 | |

C:类 | 2~3 | 50、40、31.5 | |

D类 | 2~3 | 50,40、31.5、20 | |

E类 | 1~2 | 31.5、20、12.5.10 | |

66kV | A + 、 A 类 | 3~4 | 50、40 |

B类 | 2~3 | 50、40.31.5 | |

C类 | 2~3 | 40、31.5、20 | |

D类 | 2~3 | 20、10,6.3 | |

E类 | 1~2 | 20.10,6.3 | |

35kV | A十、A类 | 2~3 | 31.5.20 |

B类 | 2~3 | 31.5.20、10 | |

C类 | 2~3 | 20、10、6.3 | |

D类 | 1~3 | 10、6.3、3.15 | |

E类 | 1~2 | 3.15、2 |

注:1 A+、A、B类区域中31.5MV·A 变压器(35kV)适用于电源来自220kV变电站的情况。

2 对于负荷密度高的供电区域,若变电站布点困难,可选用大容量变压器以提高供电能力,同时加强上下级电网的联络。

3 藏区及偏远农牧地区可根据自身实际用电需求考虑适宜的变压器容量序列。

4 对于中压出线电压等级为20kV的变压器,容量选择范围可适当放宽。

5.2.2 装有2台及以上变压器的变电站,当 一 台变压器退出运行时,其余主变压器的容量应满足全部一 、二级负荷用电的要求。

5.2.3 变电站按最终规模设计,可分期建设投运,一期投产规模 应结合当地负荷发展与电网建设难度综合考虑。变电站 一 期投产 容 量 宜 满 足 3 年 ~ 5 年 内 不 扩 建 的 原 则 。A+ 、A 、B 类 地 区 一 期

主变规模不宜少于2台;对于有重要负荷的C 类区域若无法形成 10kV 站间互联时,可考虑一期一次投产2台主变压器;在 D、E 类 地区, 一期建设规模应视负荷发展情况确定。

5.2.4 变电站布点以负荷分布为依据,考虑行政建制并兼顾电网 结构和建设条件,统筹考虑、统一规划。新建变电站座数可根据新 增容量需求、单台主变参考容量来初步确定。结合新建变电站座 数初算结果,制定变电站布点方案,逐个落实规划变电站站址,优 化变电站供电范围和调整变电站布点规划,避免造成站点间负荷 分布不均衡,提高设备利用率和投资效益。

5.2.5 变电站主接线形式应根据变电站在电网中的地位、出线回 路数、设备特点、负荷性质及电源与用户接入条件等因素确定,并 结合远期电网结构预留扩展空间。变电站电气主接线应满足供电 可靠、运行灵活、适应远方控制、操作检修方便、节约投资、便于扩 建以及规范、简化等要求。变电站的高压侧以桥式、环人环出、单 母线分段接线为主,也可采用线变组接线;中、低压侧以单母线分 段接线为主,A+ 、A 类供电区域变电站的10kV 侧也可采用环形 接线。

5.2.6 为简化电压等级或减少重复降压容量,对于无35kV 电压 等级地区,可采用110(66)/10(20)kV 双绕组变压器;对于有 35kV 用户需求区域,可选用110/35/10kV 三绕组变压器。

5.2.7 主变压器阻抗根据电力系统稳定、无功分配、继电保护、短 路电流、调相调压和并联运行等方面进行综合考虑进行选择,可参 考以下条款:

1 变压器阻抗宜选择标准型,为限制母线短路电流不超过限 定值,可选择高阻抗型;各电压等级短路电流限定值可参考本标准 第10.4.2条;

2 三绕组普通型和自耦型变压器根据提供短路电流的电源 位置来确定最大阻抗设置于高~中压侧或高~低压侧。

5.2.8 配电网降压变压器宜采用有载调压方式。

5.2.9 110kV~35kV 变电站无功补偿设备容量按高峰负荷时功 率因数不低于0.95,低谷负荷时仍为感性进行配置,并可随用电 负荷的增减调节输出容量:

1 容性补偿容量应经计算确定,宜为主变压器容量的10%~ 30%;

2 发电厂并网变电站和以110kV 电缆出线为主的变电站, 应根据无功计算结果选择补偿型式和容量。

5.2.10 无功补偿容量过大时应分组。投切一组补偿设备引起接 入母线的电压波动应小于现行国家标准《电能质量 电压波动和 闪变》GB/T12326 规定的限值。电容器和低压电抗器分组容量 可按下式计算:

Q₁=dS₄ (5.2.10)

式中:d—— 电压波动限值(%);

S₄—— 低压电抗器和电容器接入母线的最小三相短路容量。

5.2.11 电容器补偿装置分组在不同组合方式下投切时,应不引 起谐波放大甚至谐振。110kV 变电站宜对电容器补偿装置投切 过程的谐波谐振问题进行校验。引起谐波谐振的容量可按下式近 似计算:

(5.2.11-1)

(5.2.11-2)

式中:S₄—— 低压电抗器和电容器接入母线的三相短路容量; n—— 谐波次数;

A——并联电容器的电抗率。

5.2.12 中性点接地方式应综合考虑供电可靠性和单相接地时健全相最大工频电压的升高值、单相接地时最大故障电流以及对继电保护影响进行选择,可参考以下条款:

1 110kV 系统应采用直接接地方式;

2 66kV 系统宜采用经消弧线圈接地方式;

3 35kV 单相接地故障电容电流小于10A 时宜采用中性点 不接地方式;单相接地故障电容电流大于或等于10A 且小于 150A 时,宜采用中性点经消弧线圈接地方式;单相接地故障电容 电流大于或等于150A 或全部为电缆线路时,宜采用中性点经低 电阻接地方式。单相接地电容电流及消弧线圈容量计算方法可分 别参考本标准附录G 和附录 H。

5.3 网 架 结 构

5.3.1 110kV~35kV 电网结构可分为辐射、环网、T 接、链式四类,各类接线的结构特点、可靠性和适用范围宜符合下列规定:

1 辐射结构分为单辐射和双辐射两种类型,接线简单,适应发展性强,但可靠性较差;双辐射结构适用于 C、D类供电区 域,也可作为网络形成初期、上级电源变电站布点不足时 A+、

A、B 类供电区域的过渡性结构;单辐射结构可用于 D、E 类供电区域;

2 环式结构分为单环网和双环网两种类型,在正常运行方式 开环运行,对电源布点要求低,扩展性强,但电源单一,网络供电 能力小;双环网适用于C、D类供电区域,也可作为网络形成初期、上级电源变电站布点不足时A+ 、A 、B类供电区域的过渡性结 构;单环网结构可用于D 类供电区域;

3 T 接分为双T 和三 T 两种类型,组网较为容易,双侧电源T 型接线供电可靠相对较高,主要适用于以架空线路为主的 A、 B、C 类供电区域,也可用于对以电缆为主的 A+ 、A 、B 类供电区 域(利用变电站高压侧配电装置实现T 接);

4 链式分为单链、双链和三链三种类型,运行灵活,供电可靠高,但出线回路数多,投资大;适用于对 A+、A、B类供电区域,也可用于以电缆为主的C 类供电区域。

5.3.2 通过配电网建设与改造,分阶段逐步实现目标网架结构。各供电区域110kV~35kV 高压配电网初期接线、过渡接线和目 标接线形式可参考表5.3.2。

表5.3.2 配电网目标网架结构过渡表

电压 等级 | 供电 分区 | 网 架 结 构 | ||

初期接线 | 过渡接线 | 目标接线 | ||

1l0kV~ 35kV |

A+ A、B | 双辐射 | 双辐射、双环网、双链 | 双链 |

双辐射 | 双侧电源双T | 双侧电源双T、双侧电源三T | ||

单链 | 双链 | 双链、三链 | ||

C | 单辐射、双辐射 | 双辐射 | 双辐射、双环网 | |

单辐射、双辐射 | 双辐射、双侧电源双T | 双侧电源双T、双侧电源三T | ||

单辐射、双辐射 | 双辐射、双链 | 双链、三链 | ||

D | 单辐射 | 单辐射、单环网 | 单辐射、单环网、双环网 | |

单辐射 | 单链 | 单链 | ||

单辐射、双辐射 | 双辐射 | 双辐射、双侧电源双T | ||

E | 单辐射 | 单辐射 | 单辐射、双辐射、单链 | |

5.3.3 高压配电网宜采用以220kV(330kV) 变电站为中心、分片供电的模式,各供电片区正常方式下相对独立,但同时具备事故情 况下相互支援的能力。

5.3.4 110kV~35kV典型电网结构示意图可参考本标准附 录 C。

5.4 线 路

5.4.1 线路建设形式应根据市政规划、自然条件、污染水平、走廊宽度、电网结构及运行要求等方面综合论证确定。

5.4.2 高压配电网线路导线截面规格不宜过多,每个电压等级不

宜超过3种。配电网电缆线路载流量应与该区域架空线路相匹配。高压配电网线路常用规格可参考表5.4.2。

表5.4.2 高压配电网线路常用导线截面参考序列

电压等级 | 导线截面(mm²) | |

架空线 3 | 电缆线路 | |

110kV | 2×300、630、400、300、240、185 | 1200、800、630、500、400 |

66kV | 2×300、2×240、300、240 | 1200、800、500 |

35kV | 300、240,185、150、120 | 630、400、300、240、185 |

5.4.3 配电网线路导线截面的选择应满足负荷发展的需求,宜按

远期规模考虑、参考饱和负荷值选择线路导线截面。

5.4.4 配电网线路导线截面应与电网结构、变压器容量和台数相匹配。配电网线路导线截面选择与校核时,任一元件 N-1 故障 方式下(相关线路、主变、母线)线路输送容量不应大于线路的持续极限输送容量。故障方式下线路输送容量计算时宜符合下列 规定:

1 对于中低压侧具备联络通道的变电站宜考虑变压器短时过载能力,2台主变时按负载率65%核算,3台主变时按负载率 87%核算,4台主变时根据中低压侧接线型式确定主变负载率;

2 对于中低压侧不具备联络通道的变电站,2台主变时按负载率50%核算,3台主变时按负载率67%核算,4台主变时根据中 低压侧接线型式确定主变负载率;

3 对变压器负载率有特殊要求的变电站按实际负荷进行计算。

常用导线的持续极限输送容量可参见本标准附录 E。

5.4.5 110kV~35kV 新建架空线路不宜使用耐热导线。受客观条件限制,改造中选用常规导线无法满足要求的,可采用耐热 导线。

6 中低压配电网规划

6.1 一 般 规 定

6.1.1 中低压配电网规划应解决现状配电网存在的问题,以满足用电需求、提高供电质量、促进智能互联为目标,结合不同的供电 区域类型,重点研究分析供电能力、网架结构、装备水平、供电质量、智能化水平、分布式电源接纳能力等问题,并按照差异化需求 选择合适的网架结构。规划重点研究应包括以下内容:

1 梳理供电能力不足、可靠性低等存在的问题,按照差异化需求提升配电网供电能力,实现中心城市(区)高可靠供电,满足城 镇增长的用电需求,消除低压电网瓶颈,解决农村低电压问题和边远贫困地区用电问题;

2 分析网架结构薄弱环节,解决网架结构不清晰问题;合理设置线路分段点和联络点,提升线路联络率,提高配电网转供能 力,提高供电安全水平;

3 提高配电自动化水平,根据可靠性需求、网架结构与设备状况合理选择故障处理模式、终端配置及通信方式;

4 分析配电网装备水平,统计老旧设备,高损耗配变,提出改造需求。

6.1.2 中压配电网规划主要依据负荷预测结果、空间分布和上级 变电站位置、容量、供电范围,按照“先定目标、远近结合、分区分片”的思路开展编制工作,主要流程应符合下列规定:

1 结合上级变电站供电范围、市政路网规划,初步确定中 压主干线路的主要走向,沿市政道路、自然地理条件划分供电

片区;

2 按供电片区所在的供电分区、负荷性质和负荷密度选取适当的中压目标网架结构;

3 根据中压目标网架结构确定主干线路正常运行方式下的负载率,依据负荷预测结果和空间分布确定主干线路走向、条数以 及开关站、环网室(箱)、柱上开关等配电设施数量;

4 依据负荷性质、负荷预测结果、空间分布以及现状配变情况确定配变建设改造规模,规划配电室、箱式变电站、柱上变压器 建设改造数量;

5 对于现状线路结构薄弱、重过载、线路截面偏小、供电距离长、跨区供电、迂回供电、装见容量偏高、大容量分支等问题,结合 市政道路建设和变电站建设时序,安排上级变电站新出中压线路或中压线路间负荷切改予以解决。

6.1.3 10(20)kV 层级负荷 P¹o(20,可按下式计算:P¹o(20)=Pε-Pc-P-P₁-P (6.1.3)

式中:Px—— 全社会用电负荷(MW);

Pe——10kV 及以上并网电源厂用电(MW);

P——35kV 及以上专用变电站负荷(MW);

P₄——35kV 直降0.4kV 电源出力(MW);

P₁ —380/220V 及以下上网且参与变电容量需求分析的电源负荷(MW)。

6.1.4 中压配电网在规划期内的建设规模,新建线路数量和配变容量可根据中压配电网层级负荷进行估算:

1 新建线路数量可根据10(20)kV 层级负荷、导线截面、供电半径以及现状线路情况进行估算;

2 新建配变容量可根据10(20)kV 层级负荷、10(20)kV 专用配变负荷、配变负载率以及现状配变情况进行估算。

6.1.5 低压配电网在规划期内的建设规模,新建线路数量可根据中压配变规划方案、低压线路导线截面、供电半径进行估算。

6.1.6 中低压配电网供电半径宜符合现行行业标准《配电网规划设计技术导则》DL/T5729 的规定。

6.2 中压网架结构

6.2.1 中压架空网的典型接线方式主要有辐射式、多分段单联络、多分段适度联络3种类型,结构特点、可靠性和适用范围宜符 合下列要求:

1 辐射式接线简单清晰、运行方便、建设投资低。当线路或设备故障、检修时,用户停电范围大;当电源故障时,则将导致整条 线路停电,供电可靠性差,不满足 N-1 要求;主干线正常运行时 的负载率可达到100%;宜适用于D、E类地区,也可作为网络形成 初期、上级电源变电站布点不足时 A+、A、B、C 类供电区域网络 形成的初期结构;

2 多分段适度联络结构是通过多个联络开关,将变电站的一 条馈线与来自不同变电站(开关站)或相同变电站不同母线的其他 多条馈线连接起来;任何一个区段故障,闭合联络开关,将非故障 段负荷转供到相邻馈线完成转供,满足 N-1 要求;宜适用于 A+、A、B、C 类地区;当仅通过一个联络开关将两条馈线连接起 来时,称之为多分段单联络,联络点宜位于两条馈线主干线的末 端,此时每条馈线正常运行时的负载率不大于50%,宜适用于 A+、A、B、C类地区,D 类地区也可适当采用;

3 典型电网结构示意图可参考本标准附录D。

6.2.2 中压电缆网的典型接线方式主要有单射式、双射式、单环 式、双环式、N 供一备、花瓣式6种,结构特点、可靠性和适用范围 宜符合下列要求:

1 单射式简单清晰、运行方便、建设投资低,不满足 N-1 要求;主干线正常运行时的负载率可达到100%;不宜用于目标网 架,作为电网建设初期的一种过渡结构;

2 双射式考虑了线路的备用容量,由于对用户采用双回路供电,一条电缆本体故障时,用户配变可自动切换到另一条电缆上, 满足N-1 要求;正常运行时线路最大负载率不大于50%;适用于多数用户容量较大、需采用双电源供电的C 类地区,也可作为电 网建设初期的一种过渡结构;

3 单环式的开环点宜为环网室(箱)或开关站;正常运行时线路最大负载率不大于50%,各个环网点都有两个负荷开关(或断 路器),可以隔离任意一段线路的故障,满足 N—1 要求;适用于B、C类地区及多为单电源用户的 A+ 、A类,也可作为一种过渡结 构;

4 双环式的开环点宜为环网室(箱)或开关站;双环式可以使 客户同时得到两个方向的双回电源,正常运行时线路最大负载率不大于50%,满足N-1 要求,供电可靠性高,运行较为灵活;适用于多数用户为双电源用户的 A+ 、A 类地区;

5 N 供一备式的开环点宜为环网室(箱)或开关站;N 供一备是指N 条电缆线路(2≤N≤4) 连成电缆环网运行,另外1条线 路作为公共备用线,正常运行时供电线路最大负载率可达到100%,满足N-1 要求,供电可靠性高,运行较为灵活;适用于多 数用户为单电源用户的A+、A、B 类地区;

6 花瓣式中同—“花瓣”的首端出线出自同一段母线,“花瓣” 闭环运行;不同“花瓣”之间相互联络,正常运行方式下联络开关断 开运行;负荷发展初期可设置独立的“花瓣”,联络方案的选择应为“花瓣”间形成联络提供便利;正常运行时线路最大负载率不大于 50%,可运用于特殊需要地区;

7 典型电网结构示意图可参考本标准附录D。

6.2.3 中压配电网非辐射线路宜为闭环建设,开环运行。拓扑结 构包括常开点、常闭点、负荷点、电源接入点等,在规划时需合理配 置,以保证供电可靠灵活。

6.2.4 中压配电网规划应充分考虑中心城市、城镇、乡村不同区 域的供电可靠性要求,合理选择适合本地区特点的规范化网架结 构。对于供电可靠性要求较高的区域,还应加强站间中压主干线 路之间的联络,形成分区之间负荷转移通道,转移容量宜满足本标准第6.2.2条的要求。

6.2.5 中压10(20)kV 架空线路主干线应根据线路长度和负荷分布情况进行分段,并装设分段开关。10kV 线路分段不宜超过5 段,每段容量不宜超过3MVA。

6.2.6 10kV 架空线路重要分支线路首端宜安装分支开关,下列 情况可在第一级分支线与主干线 T 接处加装分支开关:

1 对 于B、C、D类供电区域,当第一级分支线长度超过5km, 供电配变数量大于5台,或分支线长度超过10km, 供电配变数量 大于3台;其他供电区域可根据实际情况进行调整;

2 对于线路故障率较高或跨越山丘、河流、池塘等抢修困难地形的第一级分支线;

3 其他特殊情况。

6.2.7 通过配电网建设与改造,分阶段逐步实现目标网架结构。各供电区中压配电网初期接线、过渡接线和目标接线型式可参考 表6.2.7。

表6.2.7 配电网目标网架结构过渡表

电压 等级 | 供电 分区 | 网 架 结 构 | ||

初期接线 | 过渡接线 | 日标接线 | ||

电缆网 | A+、A | 单射式、双射式 | 双射式、单环式 | 双环式、单环式、N供一备、花瓣式 |

B | 单射式、双射式 | 双射式、单环式 | 单环式、N供一备 | |

C | 单辐射 | 单环式 | 单环式 | |

架空网 | A+、A、 B,C | 辐射式 | 多分段单联络 | 多分段单联络、多分段适度联络 |

D | 辐射式 | 辐射式 | 辐射式、多分段单联络 | |

E | 辐射式 | 辐射式 | 辐射式 | |

6.3 配 电 设 施

6.3.1 开关站、环网室、环网箱、电缆分支箱、配电室、箱式变电站、柱上变压器和柱上开关的适用范围宜符合下列规定:

A 开关站宜适用于解决变电站进出线间隔有限或进出线走廊受限,作为上级变电站10kV 母线的延伸和扩展,在区域中起到 电源支撑的作用,也可作为分布式电源的接人点;

2 环网室(箱)宜适用于接入10kV 电缆单环网、双环网,作为电缆环网节点,起分段、联络和分接负荷作用;环网室(箱)也可 作为分布式电源的接入点;

3 电缆分支箱宜用于非主干回路的分支线路,作为末端负荷接人使用,适用于分接中小用户负荷,不应接入主干线路及联络线路中;

4 配电室宜适用于小区配套,商业办公,企业等具备条件的区域;

5 箱式变电站宜适用于配电室建设改造困难,用地紧张,有景观要求地区,或用于施工、临时用电;

6 柱上变压器宜适用于架空线路各类型供电区域;

7 柱上开关作为架空线路重要节点,起分段、联络和分接负荷作用。

6.3.2 配电室、箱式变电站、柱上变压器位置宜靠近负荷中心并满足低压供电半径的要求。如有困难,末端用户电压质量应满足 现行国家标准《电能质量 供电电压偏差》GB/T12325的要求。

6.3.3 电缆网开关站、环网室、环网箱、电缆分支箱、配电室和箱式变电站的典型设计方案可参考表6.3.3。

表6.3.3 10(20)kV 电缆网配电设施常用设计方案

类型 |

电气主接线 | 单段母线 环进/环 出/分段 | 单段 母线 出线数 |

环进/环出/ 分段设备 |

出线设备 | 配电 变压 器 | 单段 低压母线 出线数 |

开关站 | 单母线分 段/两个独立 单母线/单母 线三分段 |

2-3 |

1-4/6-8 |

负荷开关/ 断路器 |

断路器/负 荷开关 |

鲁 |

无 |

续表6 .3 .3

类型 |

电气主接线 | 单段母线 环进/环 出/分段 | 单段 母线 出线数 |

环进/环出/ 分段设备 |

出线设备 | 配电 变压 器 | 单段 低压母线 出线数 |

环网室 | 单母线/单 母线分段/两 个独立单母 线/单母线三 分段 |

2-3 |

1-3 |

负荷开关/ 断路器 |

晰路器/负 荷开关 |

无 |

无 |

环网箱 |

单母线 |

2 |

1-4 |

负荷开关 | 负荷开关/ 断路器/负荷 开关十熔断 器组合电器 |

无 |

无 |

电缆 分支箱 |

单母线 |

1-2 |

1-4 |

无 |

无 | ||

配电室 | 单母线/单 母线分段/两 个独立单母 |

2-3 |

1-4 |

负荷开关/ 断路器 | 负荷开关/ 断路器/负荷 开 关 + 熔 断 器组合电器 |

1-4 |

4-10 |

箱武 变电站 |

单母线 |

2 |

1-2 |

负荷开关 | 断路器/负 荷开关十熔 断器组合电 器 |

1 |

4-6 |

注:“如有必要,开关站内也可配置配电变压器。

6.3.4 导线截面选择应系列化,同一规划区的主干线导线截面不 宜超过3种。中压配电网线路常用规格可参考表6.3.4。

表6.3.4 中压配电网线路常用导线截面参考序列

类型 | 导线截而(mm²) | |

架空线 | 电缆线路 | |

主干线 | 240、185、150、120 | 400,300,240、185 |

分支线 | 150、120、95、70、50 | 240,185、150、120 |

6.3.5 中压配电网应有较强的适应性,主干线截面宜综合饱和负荷状况、线路全寿命周期一次选定。常用架空线路导线长期允许 载流量可参见本标准附录 F, 常用电缆线路导线持续极限输送容量应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217 的 规定。

6.3.6 10kV 配电变压器台数和容量的确定宜符合下列规定:

1 配变容量需求可根据计算负荷和负载率计算得出,参照配电变压器容量序列向上取最相近容量的变压器,负载率宜取 40%~60%;

2 常用配电变压器额定容量序列:30kVA 、50kVA 、80kVA、100kVA、125kVA、160kVA、200kVA、250kVA、315kVA、

400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、

1600kVA、2000kVA、2500kVA。 单相变压器容量不宜超过100kVA,三相变压器容量不宜小于50kVA;

3 配电室配电变压器宜按两台配置,单台变压器容量不宜超 过1250kVA, 箱式变电站单台变压器容量一般不宜超过630kVA, 柱上变压器单台容量一般不宜超过500kVA。

6.3.7 三相配电变压器绕组宜采用D,yn11 联结组别,根据实际 情况需要选用单相配电变压器时应均衡接入三相线路中。配电室 宜独立建设,并可结合开关站共同建设,当条件受限必须进楼时, 配电变压器宜选用干式,并采取屏蔽、减震、防潮措施,预留设备运 输和维护通道。

6.3.8 配电变压器宜选用节能型产品,具备条件的可选用非晶合金变压器。配电设施和装置,导线和电缆等宜选用环境友好型材 料,减少生产制造和淘汰报废等阶段对环境的影响。

6.3.9 配电站站址选择应满足防洪、防涝、防震、消防等相关要求,充分考虑与周围环境相应影响,满足环境保护要求,避开易燃 易爆及严重污染区,避免或减轻噪声、震动等影响。配电室原则上设置在地面以上,受条件所限必须进楼时,可设置在地下一层,但 不宜设置在最底层。宜减少箱式配电站点的使用,确需采用的,应满足防涝、防盗、消防等要求。建筑物内电缆宜采用耐火电缆做好 阻燃措施,对于中高层建筑和有防火要求的应按相关规定采用低烟阻燃电缆。

6.3.10 中压配电网中性点接地方式可采用不接地、消弧线圈接地或低电阻接地方式。同一规划区域内宜采用相同的中性点接地 方式。单相接地电容电流及消弧线圈容量计算方法可分别参考本 标准附录G 和附录 H。

6.3.11 采用中性点经低电阻接地方式的中压电缆和架空混合型 配电网,应采取下列措施:

1 提高架空线路绝缘化程度,降低单相接地跳闸次数;

2 完善线路分段和联络,提高负荷转供能力;

3 降低配电网设备、设施的接地电阻,将单相接地时的跨步 电压和接触电压控制在规定范围内。

6.3.12 中压配电设备应做好防雷保护,对于故障不易查找区域 可适当提高防护等级。架空线路防雷保护应满足现行国家标准《66kV 及以下架空电力线路设计规范》GB50061要求,架空绝缘线路应采用适当措施防止雷击断线。电气设备接地电阻应符合现 行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065 的规定。

6.4 低压配电网

6.4.1 低压配电网的典型接线方式主要有放射式、联络式两种,结构特点和适用范围宜符合下列规定:

1 放射式接线投资小、接线简单、安装维护方便,适用于负荷容量较大、分布较为集中或较为重要的低压用户;

2 联络式接线为配电站两条380V 线路形成联络,联络低压线路可以来自同一变压器,也可以来自不同变压器。可在供电可 靠性要求较高的环境采用,同时应结合当地生产运行要求配置相应的运维管理制度和安全技术措施;

3 典型电网结构示意图可参考本标准附录 D。

6.4.2 低压配电网结构宜采用以配电室、箱式变电站、柱上变压 器为中心的放射式接线方式,当对供电可靠性有特殊要求时可采 用联络式接线方式。低压架空线路不采用联络式。

6.4.3 低压配电网应实行分区供电的原则,低压线路应有明确的供电范围。

6.4.4 在供电半径、供电质量和容量等不能满足需要时,宜考虑 新增配电变压器布点。

6.4.5 低压配电网应重视三相不平衡问题,配电变压器低压出口电流不平衡度不宜超过10%,低压干线及主干支线始端的电流不 平衡度不宜超过20%。

6.4.6 低压配电网应有较强的适应性,主干线宜一次建成,中性 线与相线截面宜相同。导线截面选择应系列化,同一规划区内主 干线导线截面不宜超过3种。低压架空线路宜采用绝缘线路。主干线导线截面推荐表见表6.4.6。

表6.4.6 低压线路主干线导线截面推荐表

线路形式 | 供电区域类型 | 主干线(mm2 |

电缆线路 | A+、A、B、C类 | ≥120 |

架空线路 | A+、A、B、C类 | ≥120 |

D、E类 | ≥50 |

注:1 推荐表中电缆线路为铜芯,架空线路为铝芯,当采用不同线路导体时应进 行转换计算。

2 实际应用中应根据台区负荷电流进行计算匹配。

6.4.7 低压配电网的供电制式主要有单相两线制、三相三线制和 三相四线制,低压配电网主要采用 TN 、TT 、IT 接地形式,其中 TN 接地方式可分为 TN-C-S、TN-S, 可参考现行国家标准《供配 电系统设计规范》GB 50052。

6.4.8 低压电缆的芯数根据低压配电系统的接地形式确定,TT 系统、TN-C(或 TN-C-S) 系统宜采用四芯电缆;TN-S 系统宜采用 五芯电缆。

6.4.9 无功补偿装置应根据分层分区、就地平衡和便于调整电压 的原则进行配置,以电压为约束条件,根据无功需量进行分组分相 自动投切。无功补偿装置可采用分散和集中补偿相结合的方式进 行配置,在配电站低压侧母线装设无功补偿装置时,容量宜按配电 变压器容量的20%~40%考虑;在公网负荷端安装时,容量宜按 配置容量的15%~30%考虑,或根据负荷性质进行配置;在用户 负荷端安装时,容量宜按补偿计算容量的100%考虑。

7 电力设施空间布局规划

7.1 一 般 规 定

7.1.1 配电网规划应纳入城乡总体规划、土地利用总体规划、控 制性详细规划,并同步编制电力设施空间布局专项规划,合理预留 变电站、配电站站点及线路走廊用地,配电设施应与城乡其他基础 设施同步规划,并纳入城市综合管廊规划。

7.1.2 原则上 A+、A、B类地区宜进行电力设施空间布局规划, 用地紧张的 C 类地区也宜进行电力设施空间布局规划,有条件的 D、E 类地区也可进行电力设施空间布局规划,为后期的电力建设 提供保障。

7.1.3 在现有电力走廊地区,根据需要可有条件地依托和改造原 有电力设施;对于新开辟电力走廊地区,应与城市建设规划相互协 调。电力设施迁改要结合远景规划。

7.1.4 进行电力设施布局规划的同时应综合考虑安全性、可靠 性、经济性、协调性。

7.1.5 变电站(开关站)用地和线路走廊的预留应能满足后期建 设用地需求。

7.2 变电站站址选择

7.2.1 变电站建设型式选择宜符合下列规定:

1 应结合城市规划合理选择变电站建设形式,满足市政规 划、环境、景观的控制要求;

2 变电站建设型式还宜结合地区自然条件、污染水平及其他 特殊要求等综合确定;

3 在满足以上条件要求之外区域,不应提高建设形式标准。

7.2.2 变电站布点应符合下列规定:

1 根据供电区分类及负荷分布情况进行合理规划布点,满足 供电能力、供电范围、网架结构、供电可靠性等方面的要求;

2 站址选择宜靠近规划区域的负荷中心并考虑原有网架结 构,实现就近供电,降低损耗和投资;

3 站址进出线条件较好,能满足各电压等级出线对走廊的 需求。

7.2.3 变电站站址选择应根据电力系统规划设计的网络结构、负 荷分布、城乡规划、征地拆迁和下列条款的要求进行全面综合考 虑,通过技术经济比较和效益分析,选择最佳的站址方案。

1 选择站址时,应充分考虑节约用地,合理使用土地;尽量不 占或少占耕地和经济效益高的土地,并注意尽量减少土石方量;

2 站址选择应按审定的本地区电力系统远景发展规划,充分 考虑出线条件,留出架空和电缆线路的出线走廊,避免或减少架空 线路交叉跨越和电缆线路之间的交叉布置;架空线路终端塔的位 置和站内电力出线通道宜在站址选择规划时统一安排;

3 站址选择宜靠近交通干线,方便进站道路引接和大件 运输;

4 站址选择应具有适宜的地质、地形条件,应避开滑坡、泥石 流、明和暗的河塘、塌陷区和地震断裂地带等不良地质构造;避开 溶洞、采空区、岸边冲刷区、易发生滚石的地段,还应注意尽量避免 或减少破坏林木和环境自然地貌;

5 站址选择应避让重点保护的自然区和人文遗址,也不应设 在有重要开采价值的矿藏上;

6 应满足防洪及防涝要求,否则应采取防洪及防涝措施;

7 选址时应考虑变电站与邻近设施、周围环境的相互影响和协调,并取得有关协议;站址距飞机场、导航台、地面卫星所、军事 设施、通信设施以及易燃易爆等设施的距离应符合现行相关国家标准;

8 站址不宜设在大气严重污秽地区和严重盐雾地区;必要时,应采取相应的防污措施;

9 站址的地震基本烈度应按现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306 确定,站址位于地震烈度区分界线附近难以正 确判断时,应进行烈度复核。

7.2.4 变电站的布置应因地制宜、紧凑合理,尽可能节约用地。原则上,A+、A、B类供电区域可采用户内或半户内站,根据情况 可考虑采用紧凑型变电站,A+ 、A 类供电区域如有必要也可考虑 与其他建设物混合建设;B、C、D、E类供电区域可采用半户内或户 外站,沿海或污秽严重地区,可采用户内站。

7.2.5 变电站的用地面积应按照变电站最终规模预留。规划新建的35kV~110kV 变电站规划用地面积控制指标可参考现行国 家标准《城市电力规划规范》GB/T 50293。

7.3 高压线路走廊

7.3.1 结合地区电网接线特点、规划网架方案、供电区分类等编制线路走廊规划,线路走廊应与城乡总体规划相结合,应和其他市 政设施统一安排,且应征得规划部门的认可。

7.3.2 架空线路应根据应用环境要求,合理选择杆塔类型。积极采用节地节材技术,减少对土地资源的占用和分割。在满足运行 和检修维护的安全要求的前提下,积极采用多回路共塔技术。

7.3.3 电缆线路宜用于市政规划要求入地区域、重要风景名胜区、对架空线路有严重腐蚀地区、架空线无法通过的走廊狭窄地 区,以及其他特殊要求地区。

7.3.4 电缆线路敷设方式应包括直埋、穿管、电缆沟、隧道以及综合管廊等。电缆管沟、隧道应按终期规划一次建成,以满足电网发 展的需求。

7.3.5 线路走廊规划应充分考虑并合理利用现有高压走廊和

管线。

7.3.6 A+ 、A 类供电区域电力通道主要考虑电缆敷设的方式,在环境及建设条件允许的情况下,B、C、D、E 类地区宜采用架空线方式。

7.3.7 高压配电架空线路宜符合下列规定:

1 架空线路路径的选择应综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素,统筹兼顾,进行多方案的比较,做到经济合理、安 全适用;

2 市区架空电力线路的路径应与城市总体规划相结合;线路路径走廊位置应与各种管线和其他市政设施统一安排;

3 不应跨越储存易燃、易爆物的仓库区域;架空电力线路与火灾危险性的生产厂房和库房、易燃易爆材料堆场以及可燃或易 燃、易爆液(气)体储罐的防火间距,应符合相关国家标准的有关 规定;

4 路径选择宜避开不良地质地带和采动影响区,当无法避让时,应采取必要的措施;宜避开重冰区、易舞动区及影响安全运行 的其他地区;宜避开原始森林、自然保护区和风景名胜区。

7.3.8 高压配电架空线路按多回路同塔架设宜符合下列规定:

1 在满足电网安全运行的前提下,结合远景规划,同一方向的两回线路为节约走廊资源宜采用同杆塔架设,必要时也可同塔 多回架设;

2 架空配电线路不同电压等级线路共架时,应采用高电压在上、低电压在下的布置型式。

7.3.9 架空线路走廊规划宽度宜符合下列规定:

1 架空线路走廊规划宽度应为杆塔两侧边导线的宽度与两侧架空电力线路保护区宽度之和;

2 架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区35kV~110kV 导 线的边线延伸距离为10m;

3 110(66)kV 两条平行走廊中心间距不小于15m,35kV 两条平行走廊中心间距不小于12m;

4 城市电力规划架空走廊宽度应符合现行国家标准《城市电 力规划规范》GB/T50293的相关规定。

7.3.10 高压配电电缆线路应符合下列规定:

1 电缆线路路径应与城市总体规划相结合,应与各种管线和其他市政设施统一安排,且应征得城市规划部门认可;

2 电缆敷设路径应综合考虑路径长度、施工、运行和维护方便等因素,统筹兼顾,做到经济合理,安全适用;

3 电缆通道应按电网远景规划预留,并一次建成;

4 不宜采用中高压电缆共通道,特殊情况下应采取物理隔离措施。

7.3.11 高压配电电缆线路敷设方式应符合下列规定:

1 电缆敷设方式的选择应根据道路断面宽度、规划线路回路数等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来 选择,并应满足终期规模电缆载流量的要求;

2 城市地下电缆和其他管道集中地段,根据管道综合规划要求,电力电缆宜进入综合管廊;

3 35kV~110kV 电缆共通道的,15根及以上宜采用隧道方式敷设;15根以下可采用排管或沟槽方式敷设。

7.3.12 高压配电电缆通道宽度应符合下列规定:

1 电缆排管的通道宽度应根据排管孔数、孔径、间距以及排列方式确定,电缆排管覆土深度应满足相关规范要求;

2 电缆沟槽、电缆隧道宽度应根据支架长度、净空宽度以及沟槽深度确定;

3 典型的电缆通道宽度可按表7.3.12选取。

表7.3.12 电缆通道规划尺寸

序号 | 电缆根数 | 通道类型 | 通道内净空尺寸(m) | 通道整体宽度(m) |

1 | 12 | 沟槽(高压) | 1.6×1.3(B×H) | 1.9×1.6(B×H) |

续表7.3.12

序号 | 电缆根数 | 通道类型 | 通道内净空尺寸(m) | 通道整体宽度(m) |

2 | 12 | 沟槽(中压) | 1.24×1.2(B×H) | 1.54×1.5(B×H) |

3 | 9 | 电缆排管14孔 | 1.6×2.1(BXH) | 1.9×2.3(B×H) |

4 | 12 | 电缆排管20孔 | 2.2×2.1(B×H) | 2.5×2.3(B×H) |

5 | 18 | 电缆隧道(方形) | 2.5×2.4(BXH) | 3.1×3.0(BXH) |

6 | 18 | 电缆隧道(顶管) | φ2.5 | 中3.1 |

7 | 24 | 电缆隧道(方形) | 2.5×2.8(B×H) | 3.1×3.4(B×H) |

8 | 24 | 电缆隧道(顶管) | φ3 | φ3.6 |

注:B 表示宽度,H 表示高度。

7.3.13 在市政工程建设前期,电力部门应提出电缆通道需求,宜与市政工程同步建设,以避免重复开挖,节省建设成本。

7.4 中压配电线路

7.4.1 线路路径应与城市总体规划相结合,应与各种管线和其他市政设施统一安排,且应与城市规划部门协商。

7.4.2 中压配电线路 A+ 、A 供电区域宜选用电缆方式,B、C、D、 E 供电区域宜选用架空方式。

7.4.3 若规划走廊上同一方向有两回及以上中压架空线路,为节约走廊资源和建设成本可考虑同杆架设。中压架空线路走廊规划 宽度不宜小于线路两侧向外各延伸2.5m。

7.4.4 供敷设电缆用的土建通道及工作井宜按电网远景规划一 次建成,且宜预留电力通信管道。

7.4.5 中压配电电缆线路敷设方式应符合下列规定:

1 电缆敷设方式的选择应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的 原则来选择;

2 中压电缆敷设方式宜按照表7.4.5进行选择;

表7.4.5 不同敷设方式的电缆根数

敷设方式 | 电缆根数 |

直埋 | 4根及以下 |

排管 | 20根及以下 |

电缆沟 | 30根及以下 |

隧道 | 20根以上 |

3 电缆直埋敷设宜用于电缆数量少、敷设距离短、地面荷载比较小的地方;路径选择地下管网比较简单、不易经常开挖和没有 腐蚀土壤的地段;

4 排管敷设宜用于城市道路边人行道下、电缆与各种道路交叉处、广场区域及小区内电缆条数较多、敷设距离长等地段;电缆 排管敷设根据电缆线路敷设路径的要求及所敷设路段情况不同分为开挖排管和非开挖拉管、顶管;

5 开挖排管数量(层数×孔数):2×2、2×3、3×3、3×4、3×5、 3×6、3×7、4×4、4×5;

6 非开挖拉管、顶管:拉管数量不大于7孔,顶管数量不大于 36孔;

7 电缆沟敷设方式与电缆排管、电缆工作井等敷设方式进行相互配合使用,适用于变电站出线、电缆较多、道路弯曲或地坪高 低变化较大的地段;

8 电缆隧道敷设适用于地下水位低,电缆线路较集中的电力主干线, 一般敷设电缆数量较多;

9 通过交叉路口的电缆通道应进行抗压处理。

7.4.6 中压配电电缆通道规划宽度应符合下列规定

1 电缆线路路径应按照地区建设规划统一安排,结合道路建设同步进行,重要道路两侧均应预留电缆通道,通道的宽度、深度 及电缆容量应考虑远期发展的要求,主要道路路口应预留电缆横穿过街管道,综合利用地下管线资源,实现过路、过江、过河电缆敷设;

2 沿市政道路建设的中压配电电缆通道的建设规模应根据中压配电网规划、规划上级变电站的投产时序及过渡方案研究 确定;

3 直埋电缆的覆土深度不得小于0.7m, 当位于行车道或耕

地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m 。直埋方式敷设电缆通道 需求如表7.4.6-1所示;直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正 上方或正下方;在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内,不得采 用直埋;

表7.4.6-1 直埋方式敷设电缆通道尺寸

序号 | 电缆回路数 | 通道尺寸(m) |

1 | 1 | 0.64×0.95(B×H) |

2 | 2 | 0.84×0.95(B×H) |

3 | 3 | 1.04×0.95(B×H) |

4 | 4 | 1.24×0.95(B×H) |

注:B 表示宽度,H 表示高度。

4 电缆排管的管孔内径,不宜小于电缆外径的1.5倍,不宜小 于 7 5mm, 一 般 中 压 排 管 管 径 为 1 0 0mm 、150mm 、175mm、200mm;每管宜只穿1根电缆;城市主干道宜采用16孔或20孔排管,分支干道宜采用12孔排管。排管方式敷设电缆通道需求如表7.4.6-2所示;

表7.4.6-2 排管方式敷设电缆通道尺寸

序号 | 电缆回路数 | 通道尺寸(m) |

1 | 12 | 1.5×1.45(B×H) |

2 | 16 | 1.5×1.7(B×H) |

3 | 20 | 1.75×1.7(B×H) |

4 | 12(顶管) | 中1.2 |

5 | 16(顶管) | φ1.5 |

注:B 表示宽度,H 表示高度。

5 电缆沟敷设多根电缆时应采用支架,上下层支架的净间距 不应小于200mm, 可采用单侧或双侧支架现浇电缆沟;电缆沟方 式敷设电缆通道需求如表7.4.6-3所示;

表7.4.6-3 电缆沟方式敷设电缆通道尺寸

序号 | 电缆回路数 | 支架层数 | 通道尺寸(m) |

1 | 12 | 4×500mm单侧 | 1.78×1.27(B×H) |

2 | 12 | 3×350mm双侧 | 2.18×1.02(B×H) |

3 | 18 | 3×500mm双侧 | 2.48×1.02(B×H) |

4 | 16 | 4×350mm双侧 | 2.18×1.27(B×H) |

5 | 24 | 4×500mm双侧 | 2.48×1.27(B×H) |

注:B 表示宽度,H 表示高度。

6 电缆隧道敷设适用于电缆线路高度集中、路径选择难度较大或市政规划要求极高的区域。隧道方式敷设电缆通道需求如表 7.4.6-4所示。

表7.4.6-4 隧道方式敷设电缆通道尺寸

序号 | 排列方式 | 通道尺寸(m) |

1 | 单侧(明挖) | 1.65×2.1(BXH) |

2 | 双侧(明挖) | 2.0×2.1(B×H) |

3 | 单侧(暗挖) | 1.65×2.3(B×H) |

4 | 双侧(暗挖) | 2.0×2.3(BXH) |

注:B 表示宽度,H 表示高度。

7.5 电动汽车充换电设施

7.5.1 充换电设施近远期发展规划需考虑充电站选址,宜纳入政府控制性详规。

7.5.2 充换电站选址和数量主要根据人口密度和电动汽车分布情况进行布置,宜在高密度居民居住区、商业区以及主要交通道路 旁,高速公路上也应根据车流量进行合理布置。

7.5.3 充换电站主要分为城市立体充电站、城市平面充电站、高速公路快充电站和电动车换电站。

7.5.4 城市平面充电站根据实际需求确定场地大小、配电容量和充电机数量。

7.5.5 城市立体充电站主要布置于中心城区土地资源有限的位 置,其占地大小设备规模根据充电站规模和现场实际情况确定。

7.5.6 高速公路快充电站宜布置于高速公路服务区内,配置4台~ 6台充电设施,占地面积150m²~300m²。

7.5.7 电动汽车换电站包含站内建筑、站内行车道、消防沙坑等 部分。站内建筑由单工位换电车间和辅助用房组成,换电车间设 置公交车车道、电池箱更换设备、充电架、充电机柜等,其占地大小 设备规模根据充电站规模和现场实际情况确定。

8 二次及智能化规划

8.1 二 次 规 划

8.1.1 继电保护与安全自动装置、自动化系统、通信系统的建设 和改造应与电网一次系统统一规划,同步建设、同步投运。

8.1.2 配电网应按现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术 规程》GB/T14285 的要求配置继电保护与自动装置。根据电网 结构和运行特点等多方面因素,合理配置继电保护与安全自动装 置,满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求。

8.1.3 110(66)kV 配电网继电保护配置应符合下列规定:

1 110kV 电源并网专用线路、转供第一级专用线路宜配置 一套纵联保护,存在稳定问题时配置两套纵联保护。终端线路配 置一套阶段式距离保护,零序电流保护;

2 110kV 变压器按两套完整的、独立的主保护及一套独立 的后备保护,也可按两套主保护及后备保护一体配置;

3 存在稳定问题的110kV 母线配置双套母差保护; 4 110kV 变电站应配置故障录波装置;

5 根据不同运行方式,应装设必要的低压、低周减载、备用电 源自投、事故解列、事故联切、接地选线等装置。

8.1.4 35kV 配电网继电保护配置应符合下列规定:

1 35kV 电源并网(包含分布式电源)专用线路宜配置一套 纵联保护,终端线路应配置一套过流、速断线路保护。对于有架空 部分的电源(包含分布式电源)线路,应根据现场情况,宜配置线路 PT, 用于检无压重合闸;

2 35kV 变压器应配置两套完整的、独立的主保护及一套独 立的后备保护配置,也可按两套主后一体配置;

3 重要的35kV 变电站应配置故障录波装置;

4 根据不同运行方式,应装设必要的低压、低周减载、备用电 源自投、事故解列、事故联切、接地选线等装置。

8.1.5 10kV 配电网继电保护配置应符合下列规定:

1 10kV 电源并网(包含分布式电源)专用线路宜配置一套 纵联保护,终端线路应配置—套过流、速断线路保护。对于有架空 部分的电源(包含分布式电源)线路,应根据现场情况,宜配置线路 PT, 用于检无压重合闸;

2 10kV 变压器应配置一套完整的、独立的主后备保护;

3 根据不同运行方式,应装设必要的低压、低周减载、备用电 源自投、事故解列、事故联切、接地选线等装置。

8.1.6 380V 系统配电网继电保护配置应符合下列规定:

1 以出线方式接入分布式电源的380V 断路器应选择框架 型断路器,并至少包含1对辅助触点;

2 断路器其脱扣器可根据需要选配过流、失压保护、数据采 集和通信功能模块;

3 断路器具备长延时、短延时、瞬时、接地等保护功能。 8.1.7 调度自动化系统应符合下列规定:

1 调度自动化系统应满足电网调度、安全经济运行、变电站 自动化、信息管理系统和电力市场运营与管理的要求。调度自动 化系统之间实现计算机联网通信;

2 调度自动化系统应考虑新能源电源的调度要求,并根据需 要增加应用分析功能;

3 调度自动化系统应具备相应的网络安全防护。

8.1.8 变电站自动化应符合下列规定:

1 变电站侧远动信息采集应满足各级调度自动化系统、变电 站集控和当地计算机系统要求,远动功能应与变电站监控系统统 一设计;反映一次系统运行方式的隔离开关位置一律纳人遥信采 集,新建变电站隔离开关状态应用点对点遥信采集,改造工程宜采用与变电站“五防装置”通信方式获得;

2 厂站端自动化系统或远动设备应具备一发多收功能,适应 多种通信通道,满足各级调度自动化主站系统、集控中心对于信息 采集、安全监视及控制操作的需要;

3 35kV~110kV 变电站及并网的各类发电项目到调度中心 的自动化系统的远动通道采用主备方式,其中主通道宜采用调度 数据专用网通道,35kV 以下电压等级变(配)电站、10kV 及以下 电压等级并网的各类发电项目到调度中心的自动化系统的远动通 道可适当简化;

4 接入电能量计量系统主站的电量采集装置宜统一传输 规约;

5 新建及改造变电站宜采用电子式电能表,以总线通信方式 采集电能表数据,电量采集装置应具有调度数据专用网络等多种 通信接口。

8.1.9 电能量信息采集与管理的主站架构、功能和性能要求应按 现行行业标准《电能信息采集与管理系统》DL/T 698 执行。

8.1.10 电力二次系统安全防护应符合下列规定:

1 应符合现行国家信息安全的相关条例和规定、电力监控系 统安全防护相关规定要求;

2 坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则; 应具备安全检测与审计、防病毒等系统级安全防护;终端信息应通 过加密与认证,可采用非对称加密、数字签名等技术;光纤、无线专 网或公网宜通过安全接人区接人,无线公网可通过安全平台接人。 8.1.11 配电网规划设计可采用一二次融合成套设备、智能配变 终端等新型设备,有条件的地区可开展主动配电网建设,并向低压 智能化进行延伸。

8.2 配电自动化

8.2.1 配电自动化规划设计应遵循经济实用、标准设计、差异区分、资源共享、同步建设的原则,并满足安全防护要求。

8.2.2 配电自动化故障处理应符合下列规定:

1 应根据供电可靠性要求、 一次网架、配电设备等情况合理 选择故障处理模式,并合理配置主站与终端;

2 A+ 、A 类供电区域宜在无需或仅需少量人为干预的情况 下,实现对线路故障段快速隔离和非故障段恢复供电;

3 故障处理应能适应各种电网结构,能够对永久故障、瞬时 故障等各种故障类型进行处理;

4 故障处理策略应能适应配电网运行方式和负荷分布的 变化;

5 配电自动化应与继电保护、备自投、自动重合闸等协调 配合;

6 当自动化设备异常或故障时,应尽量减少事故扩大的 影响。

8.2.3 故障处理模式可采用馈线自动化方式或故障监测方式,其 中馈线自动化可采用集中式、智能分布式和就地型重合器式三类 方式。集中式馈线自动化方式可采用全自动方式和半自动方式。 故障监测可采用故障指示器实现。

8.2.4 故障处理模式选择应根据配电自动化实施区域的供电可 靠性需求、 一次网架、配电设备等情况合理选择故障处理模式。 A+ 类供电区域宜采用集中式(全自动方式)或智能分布式,A、B 类供电区域可采用集中式、智能分布式或就地型重合器式,C、D 类供电区域可根据实际需求采用就地型重合器式或故障监测方 式,E 类供电区域可采用故障监测方式。

8.2.5 配电主站应根据配电网规模和应用需求进行差异化配置, 配电网实时信息量主要由配电终端信息采集量、EMS 系统交互信 息量和营销业务系统交互信息量等组成。地市级及以上电力公司 宜部署配电自动化主站系统。配网实时信息量在10万点以下,宜 建设小型主站;配网实时信息量在10万点~50万点,宜建设中型主站;配网实时信息量在50万点以上,宜建设大型主站。县级电 力公司依据实际的电网规模可进行单独建设(实时信息量大于30 万点),或者与上级地市公司共用主站(“地县一体化”模式)。

8.2.6 配电主站宜通过信息交换总线与其他相关系统的信息交 互,实现数据共享和数据互补,支撑配电网分析应用,支持配电故 障抢修、配电生产管理、营配信息融合等互动化应用。

8.2.7 配电主站系统应实现基本功能,可依据实际情况选择扩展 功能,应符合下列规定:

1 在不涉及系统具体实现的平台、架构、技术选择的情况下, 配电自动化主站的基本功能宜包括但不限于:数据采集处理与记 录、操作与控制、模型图形管理、设备异动管理、综合告警分析、馈 线自动化、拓扑分析应用、事故反演、配电接地故障分析、配电网运 行趋势分析、配电终端管理、信息共享与发布;

2 配电自动化主站的扩展功能宜包括但不限于:分布式电源 接入与控制、状态估计、潮流计算、解合环分析、负荷预测、网络重 构、操作票、自愈控制、配电网经济运行、配网仿真与培训。配电主 站功能应用及模块可参考表8.2.7。

表8.2.7 配电主站功能应用及模块

主站功能 | 功 能 模 块 | 应 用 推 荐 |

基本功能 | 数据采集处理与记录、操作与控制、模型 图形管理、设备异动管理、综合告警分析、馈 线自动化、拓扑分析应用、事故反演、配电接 地故障分析、配电网运行趋势分析、配电终 端管理、信息共享与发布 |

应全部实现 |

扩展功能 | 分布式电源接入与控制、状态估计、潮流 计算、解合环分析、负荷预测、网络重构、操 作票、自愈控制、配电网经济运行、配网仿其 与培训 |

可依据实际情况选择 |

8.2.8 配电终端根据检测对象的不同可分为馈线终端(FTU) 、 站所终端(DTU) 、 配变终端(TTU) 和具备远程通信功能的故障指 示器等。配电终端根据应用功能可分为“三遥”终端、“二遥”终端 和“一遥”终端。

8.2.9 配电终端功能应按照现行行业标准《配电自动化系统技术 规范》DL/T 814 执行。

8.2.10 配电终端配置原则应按照现行行业标准《配电自动化技 术导则》DL/T1406 执行,且应符合下列要求:

1 配电终端应根据不同的应用对象选择相应的类型;配电自 动化系统应根据实际配电网架结构、设备状态和应用需求合理选 用配电终端,对网架中的关键性节点,如联络开关和分段开关等, 宜采用“三遥”配置;对网架中的一般性节点,如分支开关、无联络 的末端站室,可采用“两遥”或“一遥”配置;

2 根据实施配电自动化区域的具体情况及节类型选择合适 的终端配置方式,可参照表8.2.10。

表8.2.10 配电自动化终端选择

供电区域 | 终端配置方式 |

A+ | 三遥 |

A | 根据具体情况选配三遥或二避 |

B | 以二遥为主,联络开关和特别重要的分段开关也可配置三遥 |

C | 二逗 |

D | 二遥或一遥 |

E | 二遥或一遥 |

8.3 配电网通信

8.3.1 在配电网一次网架规划时,应同步进行通信网规划,并预 留相应位置和通道。

8.3.2 配电网通信系统应支持配电信息的传输,满足调度和配电自动化终端通信需求,配电通信系统应根据实施区域具体情况选 择适宜的通信方式(光纤、无线、载波通信等),实现规范接入。

8.3.3 配电网通信系统应满足配电自动化、用电信息采集系统、

分布式电源、电动汽车充换电站及储能装置站点的通信需求。

8.3.4 配电网通信方式可采用光纤通信、无线通信和电力线载波三类,应符合下列规定:

1 光纤通信具有传输速度快、信道容量大的优势;依赖通信 实现故障自动隔离的馈线自动化区域宜采用光纤专网通信方式, 满足实时响应需要,配电网骨干通信网宜采用光纤传输网络;当配 电通信网采用 EPON 、GPON 或光以太网络等技术组网时,应使 用独立纤芯或独立波长;

2 无线通信可采用无线公网或无线专网;采用无线公网通信 方式时,应采用专线 APN 或 VPN 访问控制、认证加密等安全措 施;采用无线专网通信方式时,应采用国家无线电管理部门授权的 无线频率进行组网,并采取双向鉴权认证、安全性激活等安全 措施;

3 在其他通信方式实施比较困难的站点,可考虑采用电力线 载波通信;电力线载波通信易受短路及断线故障的影响,对所传信

息可靠性、实时性要求不高,不宜传输保护信息。

8.3.5 根据实施配电自动化区域的具体情况选择合适的通信方 式 。A+ 类供电区域以光纤通信方式为主,A、B、C类供电区域应 根据配电自动化终端的配置方式确定采用光纤或无线通信方式, D、E 类供电区域无线通信、载波通信。各类供电区域的通信方式 可参照表8.3.5。

表8.3.5 配电终端通信方式推荐表

供电区城 | 通 信 方 式 |

A+ | 光纤通信为主 |

A、B、C | 根据配电终端的配置方式确定光纤通信、无线通信 |

D、E | 根据配电终端的配置方式确定无线通信、载波通信 |

8.3.6 配电通信网规划宜符合下列技术原则:

1 通信骨干传输网应以光纤通信为主,无线(包括微波、卫星 等)通信作为光纤通信的应急备用和补充方式;

2 35kV 及以上变电站光纤通信应实现全覆盖,具备光缆路 由的,宜成环建设;

3 重要的35kV 及以上厂站、各级调度机构应做到光纤至少 双路由、双方向接入;

4 光纤型号采用G652 光纤。通信专用光缆芯数不少于24 芯,继保通信合用光缆芯数不少于48芯;

5 综合数据网的IP 交换由路由器实现,传输应因地制宜采 用IPoverSDH、专用光纤等多种方式;

6 电力通信传输网络、交换网络等具体技术要求应按照电网 相关通信技术配置原则执行;

7 通信设施应具备充分的防雷措施,现有通信设备,如防雷 措施不完全的要加强反措;

8 110kV、35kV 变电站和10kV 开关站等重要通信节点应 配置一套通信电源及蓄电池;对通信设备的环境、电源进行改造 时,应将其相应的安全技术防卫措施以及环境、电源监控纳入相应 的管理平台中;

9 10kV 的电缆网应随电缆敷设光缆,电缆网接入的公共配 电室、用户分界室、公共箱变均采用光纤通信方式;

10 10kV 架空网主要采用公共通信网进行通信;

11 10kV 已运行的电缆网电缆无法敷设光缆时,也可采用 公共通信网进行通信。

9 接入系统设计

9.1 电源接入系统

9.1.1 电源应符合国家政策,满足国家、行业有关的技术标准规 范和电源调度管理的要求。分布式电源、微电网接人配电网应遵 循分层、分区、分散接入的原则。

9.1.2 电源接入系统电压等级宜为1级,最多不超过2级,以两 级电压接入系统的发电厂内不宜设两级电压的联络变压器。电源 并网电压等级可根据装机容量进行初步选择,可参考表9.1.2。 最终并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。

表9.1.2 电源并网电压等级参考表

电源总容量范围 | 并网电压等级 |

8kW及以下 | 220V · |

8kW~400kW | 380V |

400kW~6MW | 10kV |

6MW~50MW | 20kV、35kV、66kV、110kV |

9.1.3 接入系统方案应根据电源的送出容量、送电距离、电网安全 以及电网条件等因素论证后确定。当接入公共连接点处或 T 接于 同一条线路上有一个以上的电源时,应总体考虑它们对电网的影响。

9.1.4 接入线路上的电源总容量不应超过所接线路的允许容量, 接人配电站低压侧的电源总容量不应超过配电变压器的额定容量。

9.1.5 电源接入系统应进行电力平衡计算,应对接入的线路载流 量、变压器容量、开关的短路电流遮断能力、无功等进行校核,必要 时对高压配电网要进行潮流、稳定计算。

9.1.6 电源接入电网后电能质量、电压、频率、功率因数等指标应满足国家及地区的相关标准规定。

9.1.7 接入高压、中压配电网的电源接人电网应具有有功功率调 节能力及低电压穿越的能力。

9.1.8 接入高压、中压配电网的分布式电源应在并网点安装易操 作、可闭锁,具有明显开断点、带接地功能、具备开断故障电流能力 的开断设备。

9.1.9 分布式电源应具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接 的能力。

9.1.10 电源接入电网的继电保护及调度自动化配置应满足本标 准第8.1节的要求。

9.1.11 电源接入系统通信应满足本标准第8.3节的要求。

9.2 电力客户接入系统

9.2.1 电力用户的供电电压等级应根据当地电网条件、用户分级、 用电最大需量、用电设备容量或受电设备总容量,经过技术经济比 较后确定。接入电压等级可参照表9.2.1确定。供电半径较长、负 荷较大的用户,当电压不满足要求时,宜采用高一级电压供电。

表9.2.1 配电网用户接入电压等级和容量选择推荐表

供电电压等级 | 用电设备容量 | 受电变压器总容量 |

220V | 10kW及以下单相设备 | |

380V | 100kW及以下 | 50kVA及以下 |

10kV | 50kVA~15MVA | |

20kV | 50kVA~20MVA | |

35kV | — | 5MVA~40MVA |

66kV | 15MVA~40MVA | |

110kV | 20MVA~100MVA |

注:无20kV、35kV、66kV电压等级的电网,10kV电压等级受电变压器总容量为 50kVA~20MVA。

9.2.2 用户接入系统方案制定应根据客户的负荷等级、用电性 质、用电容量、当地供电条件等因素进行技术经济比较后确定。

9.2.3 高压配电网用户接入容量较大,宜考虑由变电站专线 供电。

9.2.4 用户变电站接入系统设计应符合下列规定:

1 高压配电网用户在高峰负荷时的功率因数不宜低于0.95; 其他用户和大、中型电力排灌站,功率因数不宜低于0.90;农业用 电功率因数不宜低于0.85;

2 重要电力用户供电电源配置应符合现行国家标准《重要电 力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》GB/Z29328 的规 定;重要电力用户供电电源应采用多电源、双电源或双回路供电, 当任何一路或一路以上电源发生故障时,至少仍有一路电源应能 满足保安负荷供电要求;特级重要电力用户宜采用双电源或多电 源供电; 一级重要电力用户宜采用双电源供电;二级重要电力用户 宜采用双回路供电;重要电力用户应自备应急电源,电源容量至少 应满足全部保安负荷正常供电的要求,并应符合国家有关安全、消 防、节能、环保等技术规范和标准要求;重要电力用户供电电源的 切换时间和切换方式宜满足重要电力用户允许断电时间的要求; 切换时间不能满足重要负荷允许断电时间要求的,重要电力用户 应自行采取技术手段解决;重要电力用户供电系统应当简单可靠, 简化电压层级;如果用户对电能质量有特殊需求,应当自行加装电 能质量控制装置;

3 用户因畸变负荷、冲击负荷、波动负荷和不对称负荷对公 用电网造成污染的,应按照“谁污染、谁治理”和“同步设计、同步施 工、同步投运、同步达标”的原则,在开展项目前期工作时提出治 理、监测措施。必要时须开展特殊负荷接入系统专题论证。对电 能质量有特殊要求且超过国家标准的电能质量敏感负荷用户,除 在电网结构和继电保护和自动化装置的配置上应采取必要措施 外,用户应自行装设电能质量治理装置。

9.3 电动汽车充换电设施接入系统

9.3.1 交流充电桩宜采用低压单相220V 供电方式,直流充电机 宜采用低压三相380V 供电方式。

9.3.2 充电站供电方式根据充电站规模,分类如下:

1 大、中型充电站宜采用10kV 专用配电变压器供电,并设 有源滤波无功补偿设备;

2 小型充电站宜采用380V 低压供电方式。

9.3.3 电池更换站宜采用10kV 专用配电变压器供电。

9.3.4 大量建设充电设施应考虑到区域内配电网现有电力容量 是否能够支撑新建的充电设施容量。

9.3.5 电动汽车充换电设施属于谐波源负荷,谐波治理工程按照 “同时设计、同时施工、同时验收、同时投运”的原则进行。谐波监 测点为充电设施接入点,考核标准应符合现行国家标准《电能质量

公用电网谐波》GB/T14549、《电磁兼容 限值 对额定电流大 于16A 的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》GB/Z 17625.6等规定。

9.3.6 对于大、中型充电站、电池更换站,应采用有源滤波技术在 低压母线集中补偿,有源滤波器补偿容量按不小于充电机总功率 的20%配置。小型充电站、直流充电机、交流充电桩结合现场监 测实际综合治理。

10 电 气 计 算

10.1 一 般 规 定

10.1.1 配电网电气计算宜包括潮流计算、短路计算、稳定计算、 无功补偿计算以及其他必要计算。

10.1.2 计算分析中应采用满足所分析问题需要的准确模型和参 数,以保证仿真计算的准确度。应通过建模研究和实测工作,建立 适用于配电网电气计算的各种元件的模型和参数。

10.2 潮 流 计 算

10.2.1 潮流计算应根据给定的运行方式和网络拓扑结构确定配 电网的运行状态。

10.2.2 具备条件的地区,配电网规划宜开展潮流计算。

10.2.3 对存在环网运行、电源接入,以及结构或运行方式发生变 化的配电网设计,宜开展潮流计算。

10.2.4 潮流计算应按规划设计水平年典型运行方式开展。

10.2.5 中压配电潮流计算可按分区、变电站或线路计算到节点 或等效节点。

10.2.6 在潮流计算基础上,应根据区域供电安全水平标准,进行 供电安全水平分析。

10.3 稳 定 计 算

10.3.1 稳定计算应确定系统稳定特征和稳定水平,分析和研究 提高稳定水平的措施,指导规划设计等相关工作。

10.3.2 配电网规划设计可不开展稳定计算,必要时应按照现行电 力行业标准《电力系统安全稳定导则》DL/T 755的有关规定执行。

10.4 短 路 计 算

10.4.1 短路计算应确定短路电流水平,选择电气设备参数,继电 保护装置选型和整定,提出限制短路电流的措施等。

10.4.2 变电站内母线的短路电流水平不宜超过表10.4.2中的 对应数值。

表10.4.2 各电压等级的短路电流限定值

电压等级 | 短路电流限定值(kA) | ||

A+、A、B类供电区域 | C类供电区域 | D、E类供电区域 | |

110kV | 40 | 40 | 31.5、40 |

66kV | 31.5 | 31.5 | 31.5 |

35kV | 31.5 | 25、31.5 | 25、31.5 |

10(20)kV | 20.25 | ]6、20 | 16、20 |

10.4.3 最大短路电流计算应按可能发生最大短路电流的正常运 行方式进行计算。

10.4.4 应按具体项目的设计容量计算,并考虑工程建成后5年 至10年的电力系统发展规划,通过计算软件或手算方式进行 计算。

10.4.5 配电网短路电流计算以上级变电站的中低压侧母线短路 电流计算结果为基础,综合考虑电源接人情况,计算至场站母线。

10.4.6 配电网中接入电源及大型电动机,应考虑其对短路电流 影响,逆变器设备提供的短路电流可按设备额定电流的1.2倍~ 1.5倍进行估算。

10.4.7 短路电流应留有适当裕度,当短路电流达到或接近控制 水平时应通过技术经济比较选择合理的限流措施,可采用限流 措施。

10.5 无功规划计算

10.5.1 无功补偿计算应分析规划设计范围内无功分布和无功盈

亏情况,判断无功电源规划和无功补偿装置的配置是否合理,提出 规划设计无功补偿方案。

10.5.2 应按分层分区基本平衡的原则研究无功补偿方案,远近 结合确定终期规模及本期规模。

10.5.3 无功补偿方案的优化分析,可结合节点电压允许偏差范 围,节点功率因数要求,变压器、线路、无功设备参数,以及不同运 行方式下的负荷水平开展,以达到无功设备投资最小或网损最小 的目标。

10.5.4 宜进行大方式无功补偿计算,若电缆线路比例较高,宜进 行小方式无功补偿计算。必要时,可进行特殊方式无功补偿计算。

10.5.5 感性无功补偿方案应结合上级电网无功补偿计算综合考 虑确定。

10.5.6 无功补偿设备宜采用电容、电抗,必要时可采用可连续调 节无功设备。

11 供 电 质 量

11.1 电 能 质 量

11.1.1 配电网规划设计应保证配电网中各节点满足电压损失及 其分配要求,配电网与用户公共连接点PCC 处的电压偏差应符合 现行国家标准《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325 的规定。 电力系统正常运行情况下,配电网在与用户的公共连接点 PCC 处 的电压允许偏差应符合下列规定:

1 110(66)kV、35kV 电压供电的,电压正负偏差的绝对值之 和不超过标称电压的10%;

2 10(20)kV 及以下三相供电的,为标称电压的±7%; 3 220V 单相供电的,为标称电压的一10%,+7%。

11.1.2 配电网规划应按照无功就地平衡原则配置无功补偿设 备,保证分层分区的无功平衡。高峰负荷期,配电网与用户的公共 连接点 PCC 处的功率因数应符合下列规定:

1 供电电压为10kV 及以上的,功率因数不低于0.95;

2 其他电力用户和大、中型排灌站,功率因数不低于0.9; 3 农业用电,功率因数不低于0.85。

11.1.3 配电网规划设计可通过加装线路调压器、缩短供电半径 及平衡三相负荷等措施改善电压质量。

11.1.4 公用电网谐波电压限值应满足现行国家标准《电能质量

公用电网谐波》GB/T14549 的规定。具体限值应满足表11.1.4 要求:

表11.1.4 公用配电系统谐波电压(相电压)的允许值

供电电压等级 (kV) | 谐波电压畸变离 总极限值 | 各次浩波电压含有率 | |

奇次 | 偶次 | ||

0.38 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |

6~10 | 4.0 | 3.2 | 1.6 |

35~63 | 3.0 | 2.1 | 1.2 |

110 | 2.0 | 1.6 | 0.8 |

注:20kV 参照10kV 标准执行,当国家标准有规定时,按国家标准执行。

11.1.5 用户在电网公共连接点处对电网的干扰水平不应超过国 家标准中的规定限值,同时应符合下列规定:

1 用户注入电网的谐波电流,不得超过国家标准的规定,超 过标准时,用户应采取措施消除;用户接入电网时应综合考虑背景 谐波影响,注入公共连接点的谐波电流分量(方均根值)不应超过 表11.1.5的允许值;当公共连接点处最小短路容量不同于基准容 量时,表中的谐波电流允许值换算见现行国家标准《电能质量 公 用电网谐波》GB/T 14549;

表11.1.5 注入公共连接点的谐波电流允许值

标称电压 (kV) | 基准短路容量 (MVA) | 谐波次数及诺波电流允许值(A) | |||||||||||

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||

0.38 | 10 | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 |

6 | 100 | 43 | 34 | 21 | 34 | 14 | 24 | 11 | 11 | 8.5 | 16 | 7.1 | 13 |

10 | 100 | 26 | 20 | 13 | 20 | 8.5 | 15 | 6.4 | 6.8 | 5.1 | 9.3 | 4.3 | 7.9 |

35 | 250 | 15 | 12 | 7.7 | 12 | 5.l | 8.8 | 3.8 | 4.1 | 3.1 | 5.6 | 2.6 | 4.7 |

66 | 500 | 16 | 13 | 8.1 | 13 | 5.4 | 9.3 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 5.9 | 2.7 | 5.0 |

110 | 750 | 12 | 9.6 | 6.0 | 9.6 | 4.0 | 6.8 | 3.0 | 3.2 | 2.4 | 4.3 | 2.0 | 3.7 |

续表11.1.5

标称电压 (kV) | 基准短路容量 (MVA) | 谐波次数及谐波电流充许值(A) | |||||||||||

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||

0.38 | 10 | l1 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | 14 | 6.5 | 12 |

6 | 100 | 6.1 | 6.8 | 5.3 | 10 | 4.7 | 9.0 | 4.3 | 4.9 | 3.9 | 7.4 | 3.6 | 6.8 |

10 | 100 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 6.0 | 2.8 | 5.4 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 4.5 | 2.1 | 4.1 |

35 | 250 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 3.6 | 1.7 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 1.3 | 2.5 |

66 | 500 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 3.8 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 1.4 | 2,6 |

110 | 750 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | ].9 |

注:20kV 参照10kV 标准执行,当国家标准有规定时,按国家标准执行。

2 引起的电力系统三相不平衡量应满足现行国家标准《电能 质量 三相电压不平衡》GB/T15543 的规定;

3 在电力系统公共连接点产生的电压波动的影响应符合现 行国家标准《电能质量 电压波动和闪变》GB/T12326 的规定。

11.1.6 公用电网频率偏差不应超过现行国家标准《电能质量

公用电网谐波》GB/T14549 的规定的限值,同时应符合下列 规定:

1 公用电网正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz; 2 当系统容量较小时可偏差限制可放宽到±0.5Hz; 3 冲击负荷引起的系统频率变化宜不大于±0.2Hz。

11.1.7 分布式电源及用户的冲击性负荷、波动负荷、非对称负荷 对电能质量产生影响或对其他用户安全运行构成干扰和妨碍时, 用户必须采取措施消除并达到国家标准规定的要求。

11.1.8 应在配电网设置足够数量并具有代表性的电压监测点在 线监测电压质量。电压质量的评估和监测应符合现行行业标准 《电能质量评估技术导则 供电电压偏差》DL/T1208 的规定。

11.1.9 电能质量指标计算方法可参考本标准附录J。

11.2 供电可靠性

11.2.1 配电网运行的可靠性评价采用供电可靠率指标 RS, 表征 意义为统计期内用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的 比值,具体计算可参考本标准附录 K。

11.2.2 配电网规划中供电可靠性采用停电程度来评价。计算指 标包括系统期望平均停电频率(SAIFI) 、 系统平均停电时间 (SAIDI) 、 短时平均停电频率(MAIFI) 指标等。具体计算可参考 现行行业标准《供电系统供电可靠性评价规程》DL/T 836。

11.2.3 对可靠性的量化分析是配电网规划设计的成效分析的一 个重要的组成部分,宜包括以下内容:

1 对历史配电系统可靠性的统计、分析及评价,目的是分析 系统及其历史运行数据,用以评估现有可靠性水平,找出有问题的 区域并确定问题的原因;

2 对规划水平年配电网可靠性的预测评估,目的是针对规划 设计方案预测系统未来可靠性水平;

3 若将短时停电指标作为一个单独的停电指标,则 MAIFI 应单独计算。MAIFI 阈值宜取5min~15min。

11.2.4 配电网规划可靠性目标的确定需要与规划设计方案的经 济分析相结合,即需分析确定供电可靠性和全寿命周期内投资费 用的最佳组合。

12 投资估算与技术经济分析

12.1 一 般 规 定

12.1.1 配电网规划设计应对拟建项目所需总投资进行预测和计算,并编制投资估算。

12.1.2 配电网规划设计应对拟建项目的财务可行性和经济合理性进行分析论证,应包括财务评价(也称财务分析)和国民经济评 价(也称经济分析)。

12.1.3 配电网项目可行性研究阶段宜进行技术经济分析,项目规划、机会研究、项目建议书阶段的技术经济分析可适当简化。

12.1.4 在项目规划、机会研究、项目建议书、可行性研究等阶段,均可运用技术经济方法进行规划设计方案比选。

12.1.5 对于企业投资的配电网项目,可从投资主体角度进行财务评价。项目投资或规模较大,或者系统中功能重要的工程,可能 对国民经济产生影响时,可做经济评价。

12.1.6 技术经济分析应符合我国现行法律法规及政策,以技术上可行为前提,遵循定量分析与定性分析相结合,动态分析与静态 分析相结合的原则。

12.1.7 规划方案决策时可参考技术经济分析,同时应兼顾各方 面综合效益。

12.2 投 资 估 算

12.2.1 投资估算应参照近年典型工程对规划期内项目总投资进行估算。

12.2.2 投资估算宜根据不同的投资目的、投资地区、投资类型、电压等级、投资主体等类别分别进行统计。

12.2.3 投资估算宜从单位变电容量造价、单位长度线路造价等方面统计主要估算指标。

12.3 方案技术经济分析

12.3.1 宜选择规划区内合适的典型区域,从技术经济层面比较不同规划方案的优劣。

12.3.2 方案比选宜对备选方案进行技术指标及经济指标计算,并根据不同地区特点,确定各指标最佳平衡点,综合评选出最优 方案。

12.3.3 评价指标应包括技术指标和经济指标两类。常用指标可参考本标准附录L。

12.3.4 技术指标宜包括下列内容:

1 供电能力,供电能力宜以容载比为主要表征指标,用以反映地区负荷与变电容量合理性;

2 转供能力,转供能力宜以主变 N-1通过率、线路 N-1 通过率为主要表征指标。计算该指标时,需合理考虑本级电网和 下级电网的转供能力;

3 供电可靠性,供电可靠性多采用RS指标,规划设计阶段主要利用概率统计的数学方法进行预测,根据规划设计方案中网 络结构完善提升转供能力、设备水平提升、降低故障率以及配电自动化实施后减少停电时间等因素,对RS 指标进行预测;

4 综合电压合格率,综合电压合格率是一个运行指标,在规划层面,该指标主要体现在潮流计算中,电压越限节点数量与规划 区内同等电压等级下节点数量的比值;

5 网损率,网损率是一个运行指标,在规划层面,该指标主要体现在潮流计算中,线路及变压器损耗的有功功率与发电有功功 率的比值;

6 平均负载率,规划区域内设备负载率的平均值反映了整个规划地区配电网设备的利用状态。

12.3.5 经济指标宜包括下列内容:

1 总投资,总投资应取各地区近年来典型工程的平均投资为单位投资,结合各规划方案工程量进行总投资的估算;

2 电能损耗费,根据规划方案电压等级的网损值与向下一级电网售电单价,计算本电压等级的电能损耗费;电能损耗费主要应 用于比较不同规划方案导致的费用损失;

3 运行费用,主要包括检修维护、故障维修、退役处置等费用;

4 财务效益,规划方案在运营期所能取得的增供电量的效益和降低损耗的效益。

12.3.6 在进行方案的技术经济比选时,多个指标宜因地制宜,根 据当地具体情况选择合适的指标和权重进行综合评价。

12.4 财 务 评 价

12.4.1 财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的前提下,从项目的角度出发,计算项目范围内的财务效益和费用,分析项目 的盈利能力和清偿能力,评价该项目在财务上的可行性。财务评价应在项目财务效益与费用估算的基础上进行。

12.4.2 财务评价可采用净现值、内部收益率法评价规划设计项目的可行性。也可通过给定期望的财务内部收益率,测算规划设 计项目的电量分摊费用和容量电价,与政府主管部门发布的现行输配电价标准对比,判断项目的财务可行性。

12.4.3 财务评价宜包括盈利能力分析和偿债能力分析。盈利能 力分析的主要指标包括财务内部收益率、财务净现值、项目投资回 收期等,偿债能力分析的主要指标包括资产负债率、利息备付率、偿债备付率等。

12.4.4 财务评价阶段可进行不确定性分析,宜包括盈亏平衡分析和敏感性分析。

12.4.5 配电网项目的盈亏平衡分析应根据年销售收入、固定成本、可变成本、单位电量分摊金额和税金等数据,计算电量或电价

的盈亏平衡点,分析研究项目成本与收入的平衡关系。

12.4.6 敏感性分析应研究不确定性因素对财务指标的影响程度,评价项目承受财务风险的能力。根据配电网规划项目特点,不 确定性因素主要包括建设投资、增售电量、购售电价、供电可靠性目标(容载比)等。当给定内部收益率测算电价时,敏感性分析主 要指建设投资、增售电量等不确定因素;当给定期望的电价测算财务内部收益率时,敏感性分析主要指建设投资、增售电量、购售电 价差、容载比等不确定因素。

12.5 国民经济评价

12.5.1 国民经济评价应在合理配置社会资源的前提下,从国家经济整体利益的角度出发,计算配电网项目对国民经济的贡献,分 析项目的经济效率、效果和对社会的影响,评价项目在宏观经济上的合理性。

12.5.2 国民经济评价宜采用经济费用效益分析方法,对项目所涉及的所有成员及群体的费用和效益做全面分析,合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度,正确识别和调整转移支付。经济效益的计算遵循支付意愿原则和接受补偿意愿原则,经济费用的计算遵循机会成本原则。

12.5.3 如果配电网项目的经济费用和效益能够进行货币化,应在费用效益识别和计算的基础上,编制经济费用效益流量表,计算 经济净现值、经济内部收益率、经济效益费用比等分析指标,分析项目投资的经济效率。

12.5.4 如果经济费用效益无法完全进行货币化和定量分析,可采用定性分析方法,分析配电网项目对规划区域内国民经济的整体影响。

附录 A 电量需求预测方法

A.0.1 电力弹性系数法。

1 电力消费弹性系数的定义。

电力消费弹性系数是指一定时期内用电量年均增长率与国民 生产总值年均增长率的比值,是反映一定时期内电力发展与国民

经济发展适应程度的宏观指标。可按下式计算:

(A.0.1-1)

式中:η~—电力弹性系数;

W,—— 一定时期内用电量的年均增长速度;

V,——一定时期内国民生产总值的年均增长速度。 2 预测方法及步骤。

电力消费弹性系数法是根据历史阶段电力弹性系数的变化规 律,预测今后一段时期的电力需求的方法。该方法可以预测全社 会用电量,也可以预测分产业的用电量(分产业弹性系数法)。主 要步骤如下:

1)以历史数据为基础,使用某种方法(增长率法、回归分析

法等)预测或确定未来一段时期的电力弹性系数η。

2)根据政府部门未来一段时期的国民生产总值的年均增长 率预测值与电力消费弹性系数,推算出第n 年的用电量, 可按下式计算:

![]() W,=W₀×(1+Vη)

W,=W₀×(1+Vη)

式中:W₀—- 计算期初期的用电量(kW·h);

W.—— 计算期末期的用电量(kW·h)。

3 适用范围。

由于电力消费弹性系数是一个具有宏观性质的指标,描述一 个总的变化趋势,不能反映用电量构成要素的变化情况。电力消 费弹性系数受经济调整等外部因素影响大,短期可能出现较大波 动,而长期规律性好,适合做较长周期(比如3年~5年或更长周 期)对预测结果的校核或预测时使用。这种方法的优点是对于数 据需求相对较少。

A.0.2 产值用电单耗法。

产值用电单耗法先分别对一、二、三产业进行用电量预测,得 到三产产业用电量,对居民生活用电量进行单独预测;然后用三产 产业用电量加上居民生活用电量计算得到地区用电量。

1 产值单耗法定义。

每单位国民经济生产总值所消耗的电量称为产值单耗。产业 产值单耗法是通过对国民经济三大产业单位产值耗电量进行统计 分析,根据经济发展及产业结构调整情况,确定规划期分产业的单 位产值耗电量,然后根据国民经济和社会发展规划的指标,计算得 到规划期的产业(部门)电量需求预测值。

2 预测步骤。

1)根据负荷预测区间内的社会经济发展规划及已有的规划 水平年 GDP 及分产业结构比例预测结果,计算至规划水 平年逐年的分产业增加值。

2)根据分产业历史用电量和分产业的用电单耗,使用某种 方法(专家经验、趋势外推或数学方法,如平均增长率法 等)预测得到各年分产业的用电单耗。

3)各年分产业增加值分别乘以相应年份的分产业用电单 耗,分别得到各年份分产业的用电量,可按下式计算:

W=k×G (A.0.2-1)

式中:W——预测年的需电量指标(kW·h);

k——某年某产业产值的用电单耗(kW·h/ 万元);

G—— 预测水平相应年的 GDP 增加值(万元)。

4)分产业的预测电量相加,得到各年份的三产产业用电量, 可按下式计算:

Wr 业 =W-=+W==+W== (A.0.2-2)

式中:Wr 业——预测年的三大产业用电量(kW·h);

W_=——-预测年的第一产业用电量(kW·h);

W==--- 预测年的第二产业用电量(kW·h);

W==—— 预测年的第三产业用电量(kW·h)。

5)居民生活用电量预测。

对居民生活用电量进行单独预测,主要的预测方法 有人均居民用电量指标法、增长率法、回归法等。以人均 居民用电量指标法为例,对居民生活用电量预测过程说 明如下:

根据城市相关规划中的人口增长速度,预测出规划 期各年的总人口,再根据规划的城镇化率,计算出规划期 各年的城镇人口和农村人口;

根据城市相关规划的城镇和乡村现状及规划年人均 可支配收入,分别预测出规划期各年的城镇、乡村人均可 支配收人;

根据居民人均可支配收入和居民人均用电量进行回 归分析,分别得到规划期内各年的城镇、农村人均用 电量;

通过规划期各年的人均用电量和人口相乘,分别得 到规划期各年的城镇、乡村用电量;

将城镇、乡村用电量相加,得到规划期内各年的居民 用电量。

3 适用范围。

单耗法方法简单,对短期负荷预测效果较好,但计算比较笼 统,难以反映经济、政治、气候等条件的影响,一般适用于有单耗指标的产业负荷。

A.0.3 分行业(部门)预测法。

1 分行业(部门)预测定义。

用电量预测可按电力负荷所属行业预测,分行业(部门)预测 法是对各行业用电量分别进行预测,再进行叠加得到地区用电量 的方法。电力负荷按照行业可以分为城乡居民生活用电和国民经 济行业用电,国民经济行业用电又可分为7大类:

1)农、林、牧、渔、水利业:包括这些行业的生产用电及有关 的服务业用电:

2)工业:包括有重工业、轻工业和农副产品加工及乡村办的 工业企业的生产用电;

3)地质普查和勘探业:包括矿产、石油、海洋、水文地质调查 业、水文、工程和环境地质调查业等的用电;

4)建筑业:凡属于建筑业生产经营活动过程的用电(包括基 本建设和更新改造),即包括各行各业与建筑业有关的 用电;

5)交通运输、邮电通信业:交通运输业用电除包括铁路、公 路、航空、水上运轴用电外,还包括石油、天然气、煤炭等 的管道运输业用电。邮电通信业用电包括邮政业、电信 业的用电;

6)商业、公共饮食业、宾馆、广告、物资供销和仓储业的 用电;

7)其他事业:包括房地产管理业、公用事业、居民服务和咨 询服务业、卫生、体育和社会福利、教育、文化艺术等的 用电。

2 分行业(部门)预测步骤。

1)用不同方法对不同行业用电量、居民生活用电量分别进行预测。

2)各行业用电量及居民用电量累加得到地区用电量预测值,可按下式计算:

W=W₁+W₂+W₃+W₁+W₅+W₆+W,+WwbMR

(A.0.3)

式中: W—- 预测期的需电量指标(kW·h);

W₁ 、W₂…W₇ 、W.sR—— 分别为国民经济7大类行业用电量 (kW·h) 和城乡居民用电量(kW·h)。

3 适用范围。

分行业(部门)预测法分类详细,能够对不同产业、行业分别预 测,但不同产业、行业的预测依赖于其他预测方法, 一般用于中、长 期预测。

A.0.4 类比法。

1 类比法定义。

类比法,即选择一个可比较对象(地区),把其经济发展及用电 情况与待预测地区的电力消费做对比分析,从而估计待预测区的 电量水平。

2 预测步骤。

1)收集对比对象历年经济发展资料(如 GDP、 分产业结构 比例、人均 GDP 等)及相应年份的人均用电量、用电单 耗、城市建成区面积等基础信息。

2)收集待预测区基准年、规划水平年的 GDP、人口、城市建 成区面积、用电量等相关指标。

3)确定待预测区规划水平年的人均 GDP 指标相当于对比 对象的哪一年,及对比对象相应水平年的人均用电量、用 电单耗指标。

4)计算待预测区规划水平年的用电量、负荷密度。 3 适用范围。

计算简单,易于操作,但预测结果受人口因素影响显著,一般 适用于短、中期电量需求预测。

A.0.5 平均增长率法。

1 平均增长率法定义。

平均增长率法是利用电量时间序列数据求出平均增长率,再 设定在以后各年,电量仍按这样一个平均增长率向前变化发展,从 而得出时间序列以后各年的电量预测值。

2 预测步骤。

1)使用1年历史时间序列数据计算年均增长率a。

a₁=(Y,/Y₁)点 - 1 (A.0.5-1)

2)根据历史规律测算以后各年的用电情况。

y,=yo×(1+a₁) (A.0.5-2)

式中:y.-— 计算期末期的预测量(kW·h);

yo——预测基准值(kW·h);

a₁——第t 年预测量的增长率;

n—— 预测年限。

3 适用范围。

方法理论清晰,计算简单,适用于平稳增长(减少)且预测期不长的序列预测。一般用于近期预测。

A.0.6 一元线性回归法。

1’一元线性回归模型。

如果两个变量呈现线性相关趋势,通过一元回归模型将这些分散的、具有线性关系的相关点之间拟合一条最优的直线,说明具体变动关系。一元线性回归模型为:

y,=a+ (A.0.6-1)

式中:y,----随时间线性变化的预测量。

2 计算步骤。

用最小二乘法估计式(A.0.6-1) 中系数a 和b。

代入式(A.0.6-1) 的 y, 回归方程,进而可推测未来值:

y=a+b’ (A.0.6-2)

式中:a 和b-— 回归方程系数;

t₁——年份计算编号(以样本年中间年份编号为0,之前

年份为一1,-2…,之后为1,2…);

i—— 各 t; 之和的平均值;y, 为历年样本值;

y,—— 第 i 年数(样本年数)预测对象的平均数。

3 适用范围。

一元线性回归(线性增长趋势预测)法是对时间序列明显趋势部分的描述,因此对推测的未来“时间段”不能太长。对非线性增 长趋势的,不宜采用该模型。该方法既可以应用于电量预测,也可以应用于负荷预测,一般用于预测对象变化规律性较强的近期 预测。

A.0.7 人均综合用电量法。

1 人均综合用电量法。

人均综合用电量法是根据地区常住人口和人均综合用电量来 推算地区总的年用电量,可按下式计算:

W=P×D (A.0.7)

式中:W——用电量(kW·h);

P—- 人口(人);

D— 年人均综合用电量(kW·h/ 人)。

指标选取可参考现行国家标准《城市电力规划规范》GB/T

50293。

2 适用范围。

人均综合用电量法用于有人口相对固定的较大区域电力需求 负荷预测, 一般作为负荷预测结果的校核手段。人均综合用电量 法一般与类比法相结合,适合用于新建区域或缺少历史数据的区 域做粗略预测;对于历史数据积累较好的区域预测,此方法更适合 做远期预测时使用。

![]()

附录 B 电力负荷预测方法

B.0.1 平均增长率法。

平均增长率法是根据历史规律和未来国民经济发展规划,估 算今后负荷的平均增长率,并以此测算水平年的负荷情况。可按

下式计算:

(B.0.1)

式中:y₄——计算期末期的预测量(万kW);

yo—— 预测基准值(万kW);

a₁—— 第 t 年预测量的增长率;

n——预测年限。

B.0.2 最大负荷利用小时数法。

1 预测方法。

在已知未来年份电量预测值的情况下,可利用最大负荷利用 小时数计算该年度的年最大负荷预测值,可按下式计算:

P,=W,/Tmx (B.0.2)

式中:P,—— 预测年份t 的年最大负荷;

W,—— 预测年份 t 的年电量;

Tmx——预测年份 t 的年最大负荷利用小时数,可根据历史数

据采用外推方法或其他方法得到。

2 适用范围。

最大负荷利用小时数法计算简单,易于操作,需要首先计算出 用电量后计算得到,近、中、长期预测均可使用。由于系统最大负 荷受需求侧管理、拉闸限电等外部因素影响较大,规律性较差,因 此通常采用最大负荷利用小时数法计算。

3 计算步骤。

1)根据历史年逐年电量及负荷数据,计算历史年 T。

2)根据Tmx历史数据,采用外推法、时间序列法或专家估计 等方法对Tmx进行预测。

3)根据已知未来年份电量预测值、预测的 Tm 值,计算相应 年度的年最大负荷预测值。

B.0.3 大电力用户法。

1 预测方法。

大电力用户法是用点负荷增长与区域负荷自然增长相结合的 方法进行预测。可按下式计算:

![]()

(B.0.3)

式中:Pm——预测水平年最高负荷,预测下一年时 m=1, 预测下 两年时m=2, 以此类推(万 kW);

P₀—— 基准年最高负荷扣除已有大用户负荷(万kW); K——最高负荷扣除大用户的自然增长率;

S,—— 第n 个大用户的装接容量(万 kW);

K₄—— 第 n 个大用户所对应的d 行业需用系数;

n,—d 行业的同时率; η为各行业之间的同时率。

地区现有用户的自然增长因素、地区新增用户的申请容量、新 增用户的需用系数等主要计算参数,可由规划人员根据历史数据、 专家经验及同行业参考值确定。

2 适用范围。

大电力用户法主要大用户负荷占比较高的地区,或掌握大用 户详细资料的地区。

B.0.4 负荷密度指标法。

1 预测方法。

负荷密度指标法指根据规划区域的控规中各地块的用地性质

![]() 和容积率,以及负荷密度指标、需用系数、同时率,得出各地块用电

和容积率,以及负荷密度指标、需用系数、同时率,得出各地块用电

负荷情况。可按下式计算:

(B.0.4)

式中:P—— 区域空间负荷;

K.—— 同时率;

S——用地单元占地面积(m²);

R—— 容积率;

d—— 用地单元负荷密度指标(W/m²);

K₄—— 用地单元需用系数。

2 参数选取。

指标选取可参考现行国家标准《城市电力规划规范》GB/T 50293。现行国家标准《城市电力规划规范》GB/T 50293 中规定 居住建筑用电(30W/m²~70W/m²) 、 公共建筑用电(40W/m²~ 150W/m²)、 工业建筑用电(40W/m²~120W/m²) 三大类指标。为 了详细区分不同性质用地的电力负荷情况,规划设计人员也可通 过对发达地区大中型城市的同类型负荷的负荷密度情况调查,结 合实际情况,提出规划区单位建筑面积用电指标,也可参考表 B.0.4-1 选取,

表 B.0.4-1 负荷密度及需用系数参考指标

用 地 名 称 | 负荷密度(W/m²) | 需用系数(%) | |||

R |

居住用地 | R] | 一类居住用地 | 25 | 35 |

R2 | 二类居住用地 | 15 | 25 | ||

R3 | 三类居住用地 | 10 | 15 | ||

C |

公共设施用地 | C1 | 行政办公用地 | 50 | 65 |

C2 | 商业金融用地 | 60 | 85 | ||

C3 | 文化娱乐用地 | 40 | 55 | ||

CA | 体育用地 | 20 | 40 | ||

续表 B.0.4-1

用 地 名 称 | 负荷密度(W/m²) | 需用系数(%) | |||

C |

公共设施用地 | C5 | 医疗卫生用地 | 40 | 50 |

C6 | 教育科研用地 | 20 | 40 | ||

C9 | 其他公共设施 | 25 | 45 | ||

M |

工业用地 | M1 | 一类工业用地 | 20 | 65 |

M2 | 二类工业用地 | 30 | 45 | ||

M3 | 三类工业用地 | 45 | 30 | ||

W |

仓储用地 | W1 | 普通仓储用地 | 5 | 10 |

W2 | 危险品仓储用地 | 10 | 15 | ||

S |

道路广场用地 | S1 | 道路用地 | 2 | 2 |

S2 | 广场用地 | 2 | 2 | ||

S3 | 公共停车场 | 2 | 2 | ||

U | 市政设施用地 | 30 | 40 | ||

T |

对外交通用地 | T1 | 铁路用地 | 2 | 2 |

T2 | 公路用地 | 2 | 2 | ||

T23 | 长途客运站 | 2 | 2 | ||

G |

绿地 | G1 | 公共绿地 | 1 | 1 |

G21 | 生产绿地 | 1 | 1 | ||

G22 | 防护绿地 | 0 | 0 | ||

E | 河流水域 | 4= | 0 | 0 | |

一般同时率的大小与电力客户的多少、各用户的用电特点等有关,当无实际统计资料时,可参考表 B.0.4-2 选取(体现规模范 围与取值的关系)。不同地区、不同负荷特性、不同规模,取值不同。建议针对地区用电特点斟酌选取。

表 B.0.4-2 同时率参考指标

类 型 | 同 时 率 |

各用户之间 | 0.85~1.0 |

用户少或有特大用电负荷时 | 0.95~1.0 |

用户特别多时 | 0.7~0.85 |

地区或系统之问 | 0.9~0.95 |

3 适用范围。

负荷密度指标法用于总体规划、控制性详细规划的经济开发 区等小区局域电网规划,预测不同用电性质地区负荷分布的地理置、数量和时序。

附录 C 110kV~35kV 典型电网结构示意图

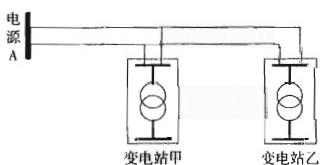

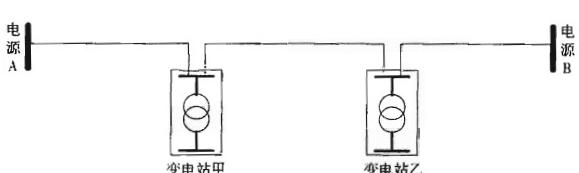

C.0.1 辐射(图 C.0.1-1 、 图 C.0.1-2)。

变电站中

图C.0.1-1 单辐射 图 C.0.1-2 双辐射

C.0.2 环网(环型结构,开环运行)(图C.0.2-1 、 图 C.0.2-2)。

图 C.0.2-1 单环网

![]()

图 C.0.2-2 双环网

C.0.3 T 接(图C.0.3-1~ 图 C.0.3-3)。

图 C.0.3-1 单测电源双 T

B

B

变电站甲

图C.0.3-2 双测电源双 T

图 C.0.3-3 双测电源三 T

C.0.4 链 式 ( 图C.0.4-1~ 图 C.0.4-3)。

图C.0.4-1 单链

![]()

![]() 图 C.0.4-2 双链

图 C.0.4-2 双链

图 C.0.4-3 三 链

注:110kV~35kV 变电站,变电站电气主接线可采用桥式、环人环出、单母线分 段、线变组接线等。

![]()

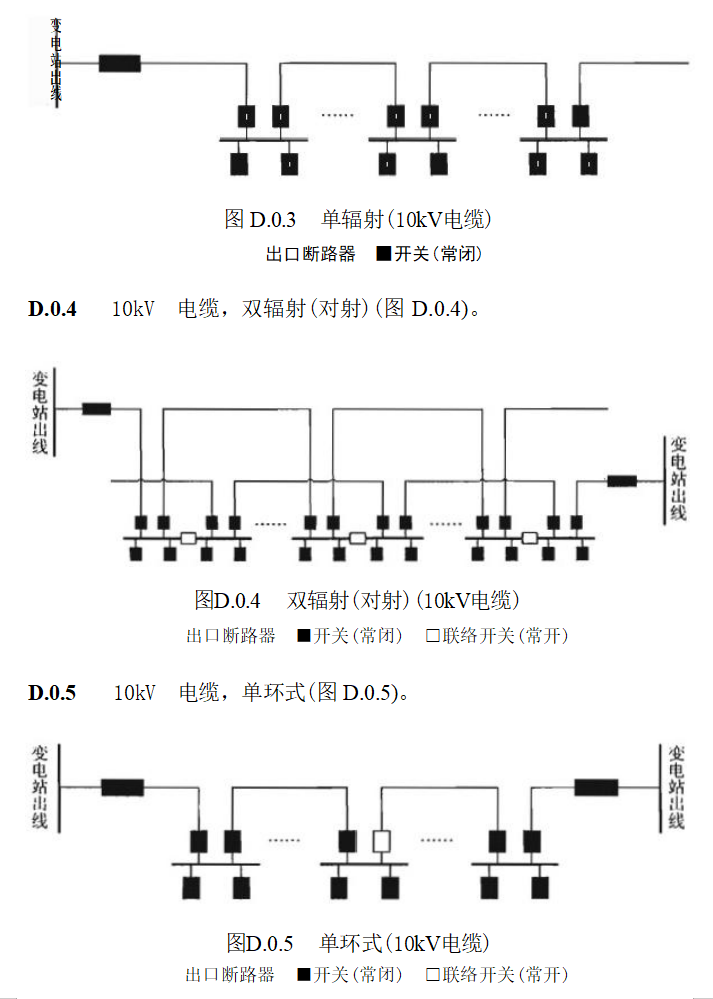

附录 D 中低压配电网典型电网结构示意图

D.0.1 10kV 架空,单辐射(图D.0.1)。

D.0.3 10kV 电缆,单辐射(图 D.0.3)。

D.0.6 10kV 电缆,双环式(图 D.0.6)。

图 D.0.7 N 供一备(10kV电缆)

出口断路器 ■开关(常闭) □联络开关(常开)

![]()

![]()

D.0.8 10kV 电缆,花瓣式(图 D.0.8)。

D.0.9 380V 架空线路放射式接线(图D.0.9)。

D.0.11 380V 电缆线路联络式接线(图 D.0.11)。

附录 E 110kV~35kV 线路常用导线

持续极限输送容量

表 E 110kV~35kV 线路常用导线持续极限输送容量

电压等级 | 导线型号 | 持续极限输送容量(MV·A) | |||

25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | ||

110kV | LGJ-630 | 224 | 211 | 197 | 181 |

110kV | LGJ-400 | 152 | 143 | 134 | 123 |

110kV | LGJ-300 | 133 | 125 | 117 | 108 |

110kV | LGJ-240 | 116 | 109 | 102 | 94 |

110kV | LGJ-185 | 98 | 92 | 86 | 79 |

66kV | L.GJ-2×300 | 160 | 150 | 141 | 130 |

66kV | LGJ-2×240 | 139 | 131 | 123 | 113 |

66kV | LGJ-300 | 80 | 75 | 70 | 65 |

66kV | LGJ-240 | 70 | 66 | 61 | 56 |

66kV | I.GJ-185 | 59 | 55 | 52 | 48 |

35kV | LGJ-300 | 42 | 40 | 37 | 34 |

35kV | LGJ-240 | 37 | 35 | 33 | 30 |

35kV | LGJ-185 | 31 | 29 | 27 | 25 |

注:表中温度为当地最热月平均温度。

附录 F 10kV 线路常用导线长期允许载流量

表F-1 配电网架空裸线路常用导线长期允许载流量

导线截面(mm²) | 长期容许电流(A) | |||

25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | |

300 | 700 | 658 | 616 | 567 |

240 | 610 | 573 | 537 | 494 |

185 | 515 | 484 | 453 | 417 |

150 | 445 | 418 | 392 | 360 |

120 | 380 | 357 | 334 | 308 |

95 | 335 | 315 | 295 | 271 |

70 | 275 | 259 | 242 | 223 |

50 | 220 | 207 | 194 | 178 |

注:表中温度为当地最热月平均最高温度,适用于海拔1000m 以下地区。

表F-2 配电网架空绝缘线路常用导线长期允许载流量

导线截面(mm²) | 长期容许电流(A) | |

铝导线 | 铜导线 | |

35 | 145 | 191 |

70 | 227 | 286 |

120 | 323 | 412 |

150 | 375 | |

185 | 430 | |

240 | 520 | |

注:绝缘导线无温度修正系数。

附录 G 单相接地电容电流计算

G.0.1 配电网电容电流应包括有电气连接的所有架空线路、电 缆线路、发电机、变压器及母线和电器的电容电流,并应考虑电网 5年~10年发展。在变电站接入系统设计阶段,由于分布式电源 不确定且一般经升压变升压后接入电网, 一般忽略发电机电压回 路的电容电流。

1 架空线路的电容电流可按下式估算: I₆=KUxL×10~²

(G.0.1-1)

式中:Ie —电网或发电机回路的电容电流(A);

K—— 系数,无架空地线的线路取2.7,有架空地线的线路 取3.3;

Uv—— 电网的额定电压(kV);

L——线路长度(km)。

同塔双回线路的电容电流为单回线路的1.3倍~1.6倍。 由变电所增加的接地电容电流可参考表G.0.1-1 计算。

表 G.0.1-1 变电所增加的接地电容电流

额定电压(kV) | 6 | 10 | 20 | 35 | 66 | 110 |

附加值(A) | 18 | ]6 | 15 | 13 | 12 | 10 |

2 电缆线路的电容电流可按下式估算:

I.=KUxL

(G.0.1-2)

式中:Ie——电网或发电机回路的电容电流(A);

K——10kV 取0.13,20kV 取0.11,35kV 取0.08;

Ux—— 电网的额定电压(kV);

L—— 线路长度(km)。

10kV~35kV 电缆线路单相接地时电容电流计算可参考表

G.0.1-2。

表 G.0.1-2

10kV~35kV 电缆线路单相接地时电容电流参考值(A/km)

导线截面(mm²) | 10kV | 20kV | 35kV |

70 | 0.76 | 1.30 | 1.59 |

95 | 0.84 | 1.43 | 1.74 |

120 | 0.91 | 1.55 | 1.86 |

150 | 0.98 | 1.66 | 1.98 |

180 | 1.06 | 1.81 | 2.13 |

240 | 1.18 | 2.00 | 2.33 |

300 | 1.28 | 2.16 | 2.51 |

400 | 1.43 | 2.40 | 2.76 |

附录 H 消弧线圈容量计算方法

H.0.1 消弧线圈的补偿容量,宜按下式计算:Q=KI₂Ux/√3 (H.0.1)

式中:Q—— 补偿容量(kVA);

K—— 系数,过补偿取1.35,欠补偿按脱谐度确定; Ie — 电网或发电机回路的电容电流(A);

Ux—— 电网或发电机回路的额定电压(kV)。

装在电网变压器中性点的消弧线圈以及具有直配线的发电机 中性点的消弧线圈应采用过补偿方式。对于采用单元连接的发电机中性点的消弧线圈,宜采用欠补偿方式,在正常方式下脱谐度不 宜小于±30%[脱谐度 v=(I,-I₁)/I₁,I₁.为消弧线圈电感电流]。

附录 J 电能质量指标计算方法

J.0.1 电压指标。

电压偏差指实际运行电压对系统标称电压的偏差相对值,其

数学表达式为:

(J.0.1)

(J.0.1)

式中: δu—— 电压偏差;

U—— 实际电压(kV);

Ux—— 系统标称电压(kV)。

J.0.2 谐波指标。

1 谐波含有率是指周期性交流量中含有的第 h 次谐波分量 的方均根值与基波分量的方均根值之比。第h 次谐波电压含有率 以 HRU₁ 表示,电流总谐波畸变率以 HRI 表示。其数学表达 式为:

(J.0.2-1)

式中:I₄—— 第 h 次谐波电流的方均根值(kA);

U₄—— 第h 次谐波电压的方均根值(kV);

I₁—— 基波电流的方均根值(kA);

U₁—— 基波电压的方均根值(kV)。

2 总谐波畸变率是指周期性交流量中的谐波含量的方均根 值与其基波分量的方均根值之比。电压总谐波畸变率以 THD。 表示,电流总谐波畸变率以 THD, 表示。其数学表达式为:

(J.0.2-2)

式中:I₄——第 h 次谐波电流的方均根值(kA);

U₁—— 第h 次谐波电压的方均根值(kV);

I₁—— 基波电流的方均根值(kA);

U₁——基波电压的方均根值(kV)。

J.0.3 用户干扰水平指标。

1 当公共连接点处的最小短路容量不同于基准短路容量时, 按下式修正谐波电流允许值:

(J.0.3-1) 式中:I—— 电路容量为 Sμ 时的第h 次谐波电流允许值;

(J.0.3-1) 式中:I—— 电路容量为 Sμ 时的第h 次谐波电流允许值;

Sk₁——公共连接点的最小短路容量(MVA);

S—— 基准短路容量(MVA);

I₄p——第 h 次谐波电流允许值(A)。

同一公共连接点的每个用户向电网注入的谐波电流允许值按 此用户在该点的协议容量与其公共连接点的供电设备容量之比进 行匹配。

2 三相电压不平衡是指三相电压的幅值或相位不对称(相位 相差不是120°),其数学表达式为:

(J.0.3-2)

式中:U₁—— 三相电压的正序分量方均根值,单位为伏(V); U₂—— 三相电压的负序分量方均根值,单位为伏(V);

U₀—— 三相电压的零序分量方均根值,单位为伏(V)。

在没有零序分量的三相系统中,当已知三相量a、b、c 时也可 以用以下式求负序不平衡度(不平衡度的准确表达式):

(J.0.3-3)

(J.0.3-3)

其中L=(a⁴+b¹+c¹)/(a²+b²+c²)²。

设公共连接点的正序阻抗与负序阻抗相等,则负序电压不平 衡度为(不平衡度的近似计算式):

(J.0.3-4)

(J.0.3-4)

式中:I₂—— 负序电流值,单位为安(A);

Sk—— 公共连接点的三相短路容量,单位为伏安(V·A); U.—— 线电压,单位为伏(V)。

相间单相负荷引起的负序电压不平衡度可近似为:

(J.03-5)

(J.03-5)

式中:St—— 单相负荷容量,单位为伏安(VA)。

电压不平衡度限值:

电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超 过 4 % ;

低压系统零序电压限值暂不作规定,但各相电压必须满足现 行国家标准《电能质量 供电电压偏差》GB/T12325 的要求;

接于公共连接点的每个用户引起该点负序电压不平衡度允许 值一般为1.3%,短时不超过2.6%。根据连接点的负荷状况以及 邻近发动机、继电保护和自动装置安全运行要求,该允许值可以做 适当变动。

3 电压波动是指电压方均根值(有效值)一系列的变动或连 续的改变,其定义表达式为:

(J.0.3-6)

(J.0.3-6)

式中:△U——电压方均根值曲线上相邻两个极值电压之差; Ux——系统标称电压。

当已知三相负荷的有功功率和无功功率的变化量分别为△P,

和△Q, 时,可用下式计算:

式中:R₁ 、Xi.—— 电网阻抗的电阻、电抗分量。 在高压电网中, 一般 XL>R,, 则:

(J.0.3-7)

(J.0.3-8)

式中:S—— 考察点(一般为 PCC)在正常较小方式下的短路容量。 在无功功率的变化量为主要成分时(例如大容量电动机启

动),可采用下式进行粗略估算。

1)对于平衡的三相负荷:

式中:△S;——三相负荷的变化量。

2)对于相间单相负荷:

(J.0.3-9)

(J.0.3-9)

式中:△S;——相间单相负荷的变化量。

(J.0.3-10)

电压波动限值:

对于电压变动频率较低(r≤1000 次/h) 或规则的周期性电压 波动,可通过测量电压方均根值曲线U(t) 确定其电压变动频度和 电压变动值。

表J.0.3 电压波动限值

r(次/h) | d(%) | |

LV、MV | HV | |

r≤1 | 4 | 3 |

续表J.0.3

r(次/h) | d(%) | |

LV、MV | HV | |

1<r≤10 | 3 | 2.5 |

10<r≤100 | 2 | 1.5 |

10<r≤1000 | 1.25 | 1 |

对于变动频率少于1次/日的,电压波动限值还可放宽。对于 随机性不规则的电压波动,规定依据95%概率大值,电压波动的 限值为:110(66)kV,d₁=1.5%;35kV 、10kV 和380/220V,d₂=

2.0%。

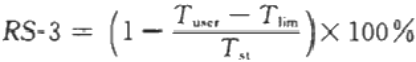

附录K 供电可靠性指标

K.0.1 供电可靠率。

在统计期间内,对用户有效供电时间总小时数与统计期间小 时数的比值,记作RS-1, 可按下式计算:

式中:T——

用户平均停电时间;

(K.0.1-1)

T₂—— 统计期间时间。

若不计外部影响时,则记作 RS-2,其计算式为:

(K.0.1-2)

式中:Tou——用户平均受外部影响停电时间。

若不计系统电源不足限电时,则记作 RS-3,其计算式为:

(K.0.1-3)

式中:Tím——用户平均限电停电时间。

K.0.2 平均停电频率。

系统平均停电频率(SAIFI) 是指每个由系统供电的用户在单 位时间内的平均停电次数,可按下式计算:

(K.0.2-1)

(K.0.2-1)

式中:N;——报告时间段内每次停电事件中停电的用户数; N₁—— 由系统供电的用户数。

系统平均停电时间(SAIDI) 是指由系统供电的用户在一年 中的平均停电时间,其计算式为:

式中:r;——每次停电事件的恢复供电时间。短时平均停电频率(MAIFI) 是指瞬时停电的平均次数,其计

算式为:

(K.0.2-3)

式中:ID;——停电设备操作次数。

附录 L 经济技术比较常用指标

L.0.1 方案比选技术性常用指标。

容载比=规划区供电容量/规划区供电负荷主变N-1 通过率(%)=满足N-1 的主变台数/规划区内

同等电压等级下主变总台数线路 N-1 通过率(%)=满足N-1 的线路条数/规划区内

同等电压等级下线路总条数

网损率(%)=正常运行方式下规划区全网损耗有功功率/ 规划区全网发电有功功率

平均负载率= AVG(规划区域内的设备负载率)

供电可靠率:在统计期间内,对用户有效供电时间总小时数与 统计期间小时数的比值,记作 RS-1;若不计外部影响时,则记作 RS-2; 若不计系统电源不足限电时,则记作 RS-3 。综合电压合格 率(%)=电压越限节点数量/规划区内同等电压等级下节点数 量。

L.0.2 方案比选经济性常用指标。

总投资=典型工程平均投资×建设规模

电能损耗费=网损电量×单位购电成本

运行费用CO=CM+CF+CD

其中,CM 为检修维护成本;CF 为故障成本,包括故障检修费 用与故障损失成本;CD 为退役处置成本,包括设备退役时处置的 人工设备费用以及运输费和设备退役处理时的环保费用,并应减 去设备退役时的残值(万元)。

财务效益=增供电量×单位供电收入十

降损电量×单位购电成本

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不 同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合…… 的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《供配电系统设计规范》GB 50052

《66kV 及以下架空电力线路设计规范》GB 50061

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

《电力工程电缆设计规范》GB 50217

《城市电力规划规范》GB/T 50293

《标准电压》GB/T 156

《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325

《电能质量 电压波动和闪变》GB/T 12326

《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285

《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549

《电能质量 三相电压不平衡》GB/T15543

《电能质量 电力系统频率偏差》GB/T 15945

《中国地震动参数区划图》GB18306

《电磁兼容 限值 对额定电流大于16A 的设备在低压供电系 统中产生的谐波电流的限制》GB/Z17625.6《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》GB/Z

29328

《电能信息采集与管理系统》DL/T 698

《电力系统安全稳定导则》DL/T 755

《配电自动化系统技术规范》DL/T 814

《供电系统供电可靠性评价规程》DL/T 836

《电能质量评估技术导则 供电电压偏差》DL/T 1208

《配电自动化技术导则》DL/T 1406

《配电网规划设计技术导则》DL/T 5729

中华人民共和国电力行业标准

配电网规划设计规程

DL/T 5542—2018

条 文 说 明

制 定 说 明

《配电网规划设计规程》DL/T 5542—2018,经国家能源局 2018年4月3日以第4号公告批准发布。

本标准制定过程中,编制组在调研、总结国内配电网规划设计 的基础上,吸收最新科研成果,梳理、细化配电网规划设计相关要 求,同时参考了国外先进技术标准。

本标准主要作用包括:

(1)明确配电网发展技术原则和建设标准,指导配电网规划设 计和建设实施;

(2)明确配电网电力设施布局所需的站址、廊道等空间资源要 求,促进配电网与城乡发展规划相协调。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本 标准时能正确理解和执行条文规定,编制组按章、节、条顺序编制 了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意 的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同 等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1 总 则 ........................................................................................................... ( 111)

2 术 语 ........................................................................................................... ( 112)

3 基 本 规 定 .......................................................................................................... ( 113)